|

|

كتاب دراسات في التاريخ الاجتماعي للسودان القديم

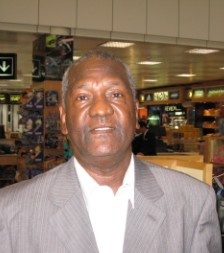

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 8483 - 2025 / 10 / 2 - 15:38

المحور:

دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات

تاج السر عثمان الحاج

دراسات في التاريخ الإجتماعي للسودان القديم.

الخرطوم : أكتوبر 2025

المحتويات

مقدمة لدراسة التاريخ الاجتماعي للسودان القديم

1- طبيعة ووظائف الدولة في السودان القديم

2- ابعاد جديدة لنشأة الدولة في السودان القديم

3- المرأة في السودان القديم

4- المعتقدات في تاريخ السودان القديم (1)

5- المعتقدات في تاريخ السودان القديم (2)

6 – المعتقدات في تاريخ السودان القديم (3)

7- وظائف الدين في السودان القديم

8 - نشيد الاله ابادماك في مملكة كروي

9- وظائف الكهنة في مملكة نبتة.

10 – التعليم في السودان القديم

11 – الأرض في السودان القديم.

مقدمة لدراسة التاريخ الإجتماعي للسودان القديم

المقصود بتاريخ السودان القديم هنا هوالفترة التي تغطي عصورماقبل التاريخ ( العصور الحجرية)، والعصور التاريخية حتي قيام ممالك النوبة المسيحية في نهاية القرن السادس الميلادي، بمعني أن تاريخ السودان القديم ينتهي مع بداية قيام الممالك المسيحية، ومع بداية قيام الممالك المسيحية يبدأ تاريخ السودان الوسيط.

والمقصود بدراسة التاريخ الإجتماعي أو التشكيلة الإجتماعية هو دراسة المجتمع السوداني في تلك الفترة في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية والعائلية..الخ.

أي دراسة الحضارة السودانية أو الثقافة السودانية بالمعني الواسع الذي يشمل الإنتاج المادي و علائق الإنتاج والتركيب الطبقي ..الخ.

وعصور ماقبل التاريخ تشمل العصر الحجري القديم والوسيط والحديث " النيولوتي"، والعصور التاريخية تشمل حضارة المجموعات ومملكة كرمة، ومملكة نبتة ومملكة مروي ، وحضارة المجموعة(×)، حسب التسلسل الذي وضعه عالم الآثار" رايزنر".

السودان القديم:

يرد إسم السودان القديم في المصادر التاريخية بأسماء مختلفة ، فعند قدماء المصريين ترد تسمية " تانحسيو" وتعني أرض الزنوج أو السود كما يظن البعض ، أو تسمية " تاستي" وتعني أرض القسي " أي الشهيرة بدقة سكانها في تصويب الأقواس" . والأقليم الذي يقع بين الشلال الأول والثاني يسمي " واوات" ، أما الإقليم الذي يقع جنوب الشلال الثاني فيسمي " كوش"، كما ورد في "التوراة" والنصوص الآشورية، ومنها ايضا نعلم أن " كوش" كانت تطلق علي البلاد الواقعة جنوب مصر.

أما المؤرخون والرحالة اليونانيون فقد اطلقوا عليه إسم "اثيوبيا " بمعني " سمر الوجوه"، كما يرد بأسماء مختلفة مثل : النبتيون والمرويون وبلاد النوبة.

أما المؤرخون والرحالة العرب فقد أطلقوا تسمية "بلاد السودان" علي ذلك الجزء من القارة الإفريقية الذي يقع جنوب الصحراء الكبري والذي يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلي البحر الأحمر والمحيط الهندي شرقا، وقسموه إلي الغربي ، والأوسط ، والشرقي " سودان وادي النيل".

والسودان القديم هوالجزء الذي يقع شمال خط العرض الثالث عشر ، وبالذات البلاد الواقعة علي النيل العظيم وروافده، لأن البحث الأثري لم يمتد بعد خارج هذا الجزء ، ولايمكن معرفة حدود السودان القديم الجغرافية مكتملة في الماضي ، وكل الذي نعرفه عن حدود السودان القديم هو الحد الشمالي من مصر والذي كان في اسوان أو بالتحديد في الالفنتين جنوب اسوان بقيل وقبالة جزيرة الفيلة. أما الحدود الأخري فلا نستطيع تحديدها ، وعموما يعتمد المؤرخون في ذلك علي إنتشار المظاهر المادية للحضارة السودانية ، فحيثما اكتشفت حضارة سودانية قديمة ضمن حدود السودان الحديث ، افترضوا إمتداد الهيمنة السودانية إلي ذلك الجزء، مثال لذلك : أن اكتشاف آثار مروية بسنار جعل من اللازم مد حدود مملكة مروي إلي سنار( راجع د. سامية بشير دفع الله : التعريف بتاريخ السودان القديم ، ونجم الدين محمد شريف :السودان القديم وآثاره).

من ناجية أخري نلاحظ تكدس المواقع الأثرية القديمة علي جانبي النيل بين اسوان والخرطوم ، فبين الأعوام : 1912-1932م" ، تمكنت بعثة من جامعتي هارفارد وبوسطن برئاسة جورج رايزنر من إجراء حفريات في القلاع المصرية حول الشلال الثاني وفي كرمة ونوري والكرو والبركل والبجراوية ، وقد كان من أهم نتائج هذه الحفريات تكوين قائمة ملوك نبتة ومروي حسب التسلسل الزمني من سنة : 850 ق.م حتي سنة 350 م تقريبا.

وقبل تعلية خزان اسوان الثانية ، اعدت الحكومة المصرية حملة المسح الأثري الثاني " 1929- 1934م" برئاسة "أميري" ومساعده " كيروان" ، وقد تم خلالها العثور علي مدافن من مختلف الفترات التاريخية تعتبر تكرارا لما وجد في الحملة الأولي.

ولكن حققت الحملة اكتشافات مهمة في موقعي بلانه والقسطل حيث عثرت علي مقابر ملكية ضخمة يعود تاريخها للفترة " 350 م- 550م"، أي الفترة التي أطلق عليها رايزنر عام 1907م حضارة المجموعة (×)، وكذلك أوكلت مصلحة الآثار المصرية للايطالي مرنريه دي فيار مهمة دراسة وتدوين كل الآثار المسيحية في النوبة ( سامية: مرجع سابق).

في الوقت ذاته جرت في آماكن عديدة من النوبة حفريات مستقلة ، فعملت بعثة من المعهد الالماني للآثار في عنيبة ، وبعثةمن جامعة اكسفورد في فركة والكوة، وفي نهاية الأربعنيات قامت مصلحة الآثار السودانية باجراء حفريات في الخرطوم وشمال امدر مان " الشهيناب" كشفت النقاب عن حضارات من العصر الحجري الوسيط والحديث ( سامية: مرجع سابق).

وفي عام 1959م بدأت الحملة العالمية " المشهورة" لانقاذ آثار النوبة والتي تبنتها هيئة اليونسكو العالمية ، وقد إستمرت عملياتها حتي عام 1969م.

أهم نتائج هذه الحملة بالنسبة لتاريخ السودان القديم هي اكتشاف العصور الحجرية النوبية واكتشاف العديد من المواقع السكنية التي اهملت في الحملتين السابقتين ، كما تم من خلال هذه الحملة تصحيح بعض النظريات التي طرحها رايزنر مثل وجود حضارة مستقلة " حضارة المجموعة (ب)" التي تقع زمنيا بين حضارة المجموعة (أ) والمجموعة (ج). وهذا الإكتشافات نتج عنها أن معظم ما نعرفه عن تاريخ السودان القديم قد جاء من المنطقة بين اسوان والخرطوم والتي اطلق عليها المؤرخون إسم النوبة أ والنوبة السفلي ( بين الشلالين الأول والثاني)، والنوبة العليا ( بين الشلالين الثالث والخرطوم).

أما خارج النوبة فقد اكتشفت مواقع قديمة في منطقة البطانة وفي النيل الأزرق وفي كردفان وفي دارفور وفي اقليم البحر الأحمر، ومازال البحث الأثري مستمرا، وكلما اكتشفت حقائق جديدة تزيدنا معرفة اكثر عمقا بتاريخ السودان القديم.

مصادر تاريخ السودان القديم:

مصادر تاريخ السودان القديم متعددة وتشمل:

1- المصادر الخطية التي تحتوي علي (أ) النقوش والكتابات باللغة المصريةالقديمة وباللغة المروية وباللغة الاغريقية واللغة القبطية. (ب) روايات الكتاب والمؤرخين الاغريقيين والرومان والبيزنطيين من أمثال : هيرودوت ، وديو دور الصقلي ، والمؤرخ والجغرافي استرابو، والمؤرخ الروماني بليني صاحب التاريخ الطبيعي ـ والمؤرخ البيزنطي سينيكا.

2- الآثار وتفيد في معرفة التاريخ الحضاري فقط مثل : الأحوال الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ومستوي التقنية ، وقوي الانتاج وعلائق الانتاج والعادات الجنائزية للجماعات والشعوب ، والتفاوت الطبقي والتجارة ومعيشة الناس وتقاليدهم الحياتية والثقافية.

المصادر والهوامش:

1- نجم الدين محمد شريف: السودان القديم وآثاره ، دار جامعة الخرطوم ط1، 1971م.

2- نجم الدين محمد شريف: إنقاذ آثار النوبة ، رسالة المتحف رقم (6) ، مطبعة التمدن ( بدون تاريخ).

3- أحمد محمد علي حاكم : تاريخ البحث الأثري في السودان " بالانجليزي"

4- سامية بشير دفع الله : التعريف بتاريخ السودان القديم ، مجلة الدراسات السودانية ، العدد(1) ، المجلد ( 10) ، ابريل 1990م.

5- آدمز : النوبة بوابة افريقيا ( بالانجليزي) ، لندن 1977م

(1)

طبيعة ووظائف الدولة في السودان القديم

هنالك مصاعب جمة تواجه الباحث في نشأة وسمات وتطور الدولة السودانية ، أهمها شح المعلومات عن العلائق الاجتماعية ، وخاصة عندما يدور الحديث عن السودان القديم وحضاراته الشامخة مثل: حضارة كرمة ونبته ومروي، وان المعرفة في هذا الجانب في حالة تطور وتجدد دائمين مع تطور الكشوفات الأثرية والتطور في استنطاق وفك ما تبقي من ما نحته الأجداد علي جدران تلك الآثار العتيقة التي تحكي قصة وامجاد وعظمة أجدادنا.

وبالتالي فان البحث يكون بذهن مفتوح انطلاقا من تحليل ملموس علي الأرض، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة التي تظهر مع تقدم الكشوفات الأثرية والبحث العلمي التاريخي.

فليس هناك أحكام واستنتاجات نهائية في هذا المضمار.

1/ الدولة السودانية: النشأة والتطور:-

نبدأ من حقيقة بسيطة ، وهي أن الإنسان السوداني قبل ظهور الدولة ،وفي زمان موغل في القدم مارس في عصور ما قبل التاريخ ( العصر الحجري ) النشاط نفسه الذي قام به إنسان العصور الحجرية في بقية أنحاء العالم ، كما أوضحت الحفريات التي قام بها علماء الآثار في خور أبي عنجه ، والشهيناب والخرطوم وما عثروا عليه من آثار تلك

الحفريات ، نجد أن الإنسان السوداني عاش

علي الصيد وجمع الثمار ،كما استخدم أدوات إنتاج مصنوعة من الخشب والحجر والعظام واكتشف في مراحل متقدمة تقنية النار التي طهي بها الطعام ، وحمي بها نفسه من الحيوانات المفترسة، كما عرف صناعة الفخار وبناء المسكن من الأجر (الطين)في العصر الحجري الحديث بدلاً من السكن في الكهوف أو جذوع الأشجار الضخمة ،وكان هذا الإنسان يتطور مع تطور التقنية وأدوات الإنتاج ،ومع وجود فائض من الأغذية (فائض اقتصادي)يساعده علي أيجاد وقت الفراغ اللازم لتنمية مهاراته وصناعاته الحرفية الأخرى. ودار فن ونشاط الإنسان في تلك العصور حول الصيد، فنلاحظ رسوم الحيوانات علي الكهوف، وفن الرقص والدراما الذي يدور حول الصيد. وقياساً علي ما حدث في اغلب المجتمعات البشرية القديمة ، أن إنسان تلك العصور عرف التقسيم الاجتماعي للعمل بين الرجال والنساء ، حيث أن الرجال ينصرفون إلى الصيد،والنساء يقمن بالأعمال المنزلية وجني الثمار وصيد الحيوانات غير المؤذية .

ونتيجة لشح الفائض الاقتصادي نتصور أن ذلك المجتمع كان يقوم علي التعاون والجماعية في العمل ، وبالتالي لم تظهر الفوارق الطبقية والدولة ولم يظهر نظام الرق .

2/اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات

في نهاية العصر الحجري الحديث (النيوليتي)، نسمع عن بداية اكتشاف الزراعة، وعن اكتشاف تربية الحيوان، أي ما يعرف بالثورة النيولوتية ، وهي أول ثورة اقتصادية عرفها الإنسان ، والتي تم فيها الانتقال من مجتمع يقوم اقتصاده علي الصيد والتقاط الثمار إلى مجتمع زراعي رعوي .

وفي حضارة المجموعة (أ) وحضارة المجموعة (ج) اللتين أشار أليهما علماء الآثار بعد العصور الحجرية ، نجد أنفسنا أمام تشكيلة اجتماعية انتقالية ، ونلاحظ أن الإنسان السوداني مارس الزراعة والرعي بدرجات متفاوتة في تلك الحضارتين ، ولاريب أن انتقال المجتمع السوداني من تشكيلة اجتماعية بدائية ، كانت تقوم علي الصيد والتقاط الثمار إلى مجتمع زراعي رعوي اخذ فترة تاريخية طويلة ومعقدة .ومن خلال عمليات التبادل التجاري كما أوضحت أثار حضارة المجموعة (أ) ، نلاحظ أن تلك الحضارة عرفت الفائض الاقتصادي .كما عرفت تلك الحضارة استخدام المعادن تلك التقنية المتطورة التي ارتبطت بمرحلة ارقي من العصر الحجري فيما يختص باستخدام المعادن (نحاس، برونز،....الخ.) بدلاً من استخدام الخشب والحجر والعظام وصناعة الأواني وأدوات الزينة وأدوات الإنتاج كما يظهر لنا من وجود المواد المصنوعة من النحاس ضمن مخلفات أثار تلك الحضارة، وطبيعي أنه مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات أن

قبائل وشعوب تلك الحضارة بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية نتيجة التفاوت في امتلاك الفائض من الغذاء في و ملكية الماشية ، كما أن الدولة لم تتبلور بشكل واضح في حضارة المجموعة (أ) لسبب الانخفاض في الفائض الاقتصادي وضعف أو بدايات بذور الفوارق الطبقية ،وبالتالي لم تظهر السلالات الحاكمة والتي أصلا تعيش علي إنتاج الفائض ، وتكون مهامها ممارسة الحكم وشئون السياسة مع الموظفين والكهنة ، وفيما يختص بالبنية الفوقية أو البنية الثقافية - الفكرية ، نلاحظ أن حضارة المجموعة (أ) لم تعرف اللغة المكتوبة ، وربما حدث تطور في فنون تلك الحضارة نتيجة لاكتشاف الزراعة فالرقص يعبر بشكل من الأشكال عن العمليات الزراعية من بذر وحصاد، كما أن الرعي وتربية الحيوانات كان له أثره علي رسوما تهم وفنونهم ورقصهم وأغانيهم ودياناتهم، كما أن الانتقال إلى مجتمع زراعي رعوي ارتبط ايضاً بتطور دياناتهم الوثنية التي ارتبطت بحياتهم نفسها مثل ألا لهه التي تنزل الأمطار فتسقي الزرع والضرع وخوفهم من غضبها الذي يتجلي في الجفاف وانحسار النيل أو الفيضانات المدمرة ،هذا إضافة لتطور الديانات الوثنية المرتبطة بالأيمان والخلود والحياة بعد الموت كما نلاحظ ذلك من الأشياء والطعام الموجود مع الموتى في الجبانات والتي ترتبط بالمجتمعات الزراعية الرعوية ( بقر ، خيول ، خبز ، لبن ...الخ)، وكانت الديانات تتطور مع تطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي

والثقافي .أما سكان حضارة المجموعة (ج) فقد اتضحت لنا طبيعتهم الرعوية كما يظهر من اهتمامهم الشديد بالأبقار التي رسموها علي الصخور وشكلوها من الطين ورسموها علي أسطح انيتهم ، كما نلاحظ أن منازلهم كانت من الخيام والقطا طي وغير ذلك مما يتطلبه الترحال من وقت لاخر، هكذا نلاحظ أن المجتمع السوداني كان يعيش حالة المخاض ليشهد ميلاد الحضارة السودانية وانه كان يعيش مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة من مجتمع بدائي إلى مجتمع زراعي رعوي وان التشكيلة الاجتماعية الانتقالية بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية الطبقية وبدايات الإنتاج الفائض وعمليات التبادل التجاري مع المملكة المصرية المجاورة وبدايات استخدام المعادن وغير ذلك من بذور التطور الحضاري .

3/ مملكة كرمة: ـ

التراكمات الحضارية السابقة آدت إلى تحولات نوعية فقد شهد سودان وادي النيل اقدم دولة سودانية هي مملكة كرمة كان ذلك نتاج التطور واتساع الفروق الاجتماعية وظهور الطبقات المالكة والتي كانت من وظائفها حماية امتيازات ( ملوك ، كهنه، إداريين ، موظفين …) وحماية التجارة وبسط الأمن، وبالتالي ظهر الجيش ليقوم بتلك الوظائف وتحت ظل هذه الدولة شهد السودان قيام أول مدن كبيرة وشهد أول انقسام بين المدينة والريف، كما تطورت التجارة مع المملكة المصرية وتطورت الصناعة الحرفية مثل الفخار ، السلاح، العناقريب

أدوات الزينة ..الخ. وشهد السودان أول انقسام طبقي وعرف المجتمع طبقتين أساسيتين : الطبقة المالكة التي تشمل الملوك، وحكام الأقاليم، والكهنة، والإداريين، والموظفين، والتجار، وطبقة الشعب التي تضم المزارعين، والحرفيين، الرقيق ، الرعاة. كما عرفت دولة كرمة الفائض الاقتصادي الناتج من تطور الزراعة والرعي والتجارة والصناعة الحرفية ويتضح ذلك من الاكتشافات الأثرية التي أمدتنا بمعلومات عن تطور في تلك الجوانب .وعلي أساس هذه القاعدة الاقتصادية ولعوامل متداخلة ومتشابكة دينية وسياسية نشأت الدولة ويبدو أن تراكم الفائض الاقتصادي في يد الكهنة من العوامل التي أدت إلى قيام الدولة ونشأة المدينة التي قامت حول معبد أو مبني ديني ويتضح ذلك من الأراضي الزراعية التي كان يملكها الكهنة والتي كانت تمد الدولة والمعابد بالاحتياجات.

ويفيدنا عالم الآثار شارلس بونية في مؤلفه (كرمة مملكة النوبة) . بان المدينة عرفت التنظيم الإداري وبوجود ملك علي قمة المجتمع وكهنة وطبقات واداريين في المدينة والريف وكان قادة الجيش جزءاً من الطبقة الحاكمة .كما تطور فن الحرب كما يتضح من خلال بناء الحصون والخنادق والأسلحة ( سيوف ، خناجر ، سهام )، قامت الدولة بتنظيم النشاط التجاري وكانت الأساطيل البحرية القادمة من وسط إفريقيا أو من المناطق القريبة من البحر الأحمر ( في الآثار وجدت نماذج من المراكب من الطين أو الحجر) ويمتلك البحارة عدداً

من المراكب المتنوعة التي صنعت من خشب السنط أو الحراز، إضافة للنقل النهري كانت هناك القوافل المؤلفة من الرجال والدواب تحت حماية عسكرية ، وفي التبادل التجاري مع مصر هناك عدد من البضائع المنتجة بالمصانع المصرية ، تتوجه نحو كرمة كذلك المواد الغذائية المعبئة في جرار. وعرفت كرمة الطبقة التجارية التي كانت تتكون من مجموعة المصريين المستوطنين بكرمة ( التجار الأجانب).

أشار" بونيه" إلي أن الكهنة كانوا يمتلكون ثروة كبيرة وهذه الثروات مع نفوذهم الديني مكنت لهم في الأرض ووجد الكهنة وقت الفراغ الذي جعلهم يفكرون آو ربما كان لهم علم بالفلك وأسرار بعض الصناعات والهندسة ...الخ وكان لهم تنظيم إداري دقيق جعلهم يتمكنون من جمع الزكاة أو الهدايا من المواطنين ، كما توضح السلال والأختام والصناديق الخشبية ،كان من وظائف الكهنة مساعدة الفقراء والمحتاجين من الفوائض الاقتصادية والعينية التي كانت تصلهم ، وربما كان المعبد الكبير ضمن مخلفات آثار تلك الحضارة ، وبحكم وضعه الديني كان التجار والأغنياء يحفظون فيه ثرواتهم وبضائعهم النادرة .

واخيراً لا نعرف شيئا عن البنية الفوقية ( الثقافية ـ الفكرية) لمملكة كرمة لان الآثار لم توضح لنا إن ملوك كرمة تبنوا اللغة الرسمية مكتوبة وبالتالي لم يتركوا وراهم أي سجلات تساعدنا في معرفة أسمائهم أو حدود مملكتهم ، واعمالهم ونشاطاتهم الأخرى ولكن نسمع

عن ثقافة كرمة المتطورة التي نتجت عن الاحتكاك مع العالم الخارجي وتبادل الفنون وحاصل هذا التفاعل أدى إلى ثقافة كرمة المتطورة والمتميزة .علي إن حضارة كرمة لم يكتب لها الاستمرار ، إذ قضي عليها التدخل المصري في السودان في زمن الأسرة الثامنة عشر الذي عجل بنهاية مملكة كرمة فوقعت بلاد النوبة بين الشلال الأول والرابع تحت الاحتلال المصري.

(2)

الدولة في حضارتي نبتة ومروي*

أشرنا سابقا لنشأة الدولة السودانية ، وتابعنا مسار تطورها منذ عصور ما قبل التاريخ ، حيث لاحظنا أن مجتمعات وقبائل العصور الحجرية كانت تقوم علي الصيد والتقاط الثمار والتعاون والجماعية في العمل ، ولم تظهر الفوارق الاجتماعية ونظام الرق ولم تظهر الدولة .

وخلال فترة حضارتي المجموعة (أ) والمجموعة (ج) كان المجتمع السوداني يعيش حالة المخاض ليشهد ميلاد الحضارة السودانية ، وانه كان يعيش مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة من مجتمع بدائي إلي مجتمع زراعي رعوي ، وان التشكيلة الاجتماعية الانتقالية بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية الطبقية ، وبدايات الإنتاج الفائض وعمليات التبادل التجاري مع المملكة المصرية المجاورة ، وبدايات استخدام المعادن وغير ذلك من بذور التطور الحضاري . وأدت تلك التراكمات الحضارية الكمية إلى تحول نوعي حيث شهد سودان وادي النيل أقدم دولة سودانية هي مملكة كرمة ، وكان ذلك لعوامل دينية وسياسية واقتصادية ، ولاتساع الفروق الاجتماعية وظهور الطبقات المالكة : ( ملوك، كهنة، إداريين، موظفين ...الخ) .

وظهر الجيش لحماية التجارة وبسط الأمن ، ولحماية مصالح الطبقات الحاكمة .

نواصل ونتابع تطور الدولة خلال فترة حضارتي نبتة ومروي .

مملكة نبتة :ـ

التطور الآخر في مسار الدولة السودانية هو قيام مملكة نبتة (850 ق.م ـ300ق.م) التي اتسعت حدودها شمالاً وضمت في فترة معينة مصر نفسها وأسست الأسرة المالكة الخامسة والعشرون وكانت وظائف تلك الدولة هي جمع وتركيز الفائض الاقتصادي ، ومساعدة الفقراء والمحتاجين من الرعايا وخدمة الآلهة ببناء المعابد، وحفظ أمن المملكة من هجمات القبائل الصحراوية المجاورة ، وحماية مصالح الطبقات الحاكمة . كما تطور الانقسام الطبقي واتسعت الهوة بين الحكام والشعب كما يتضح من أن الملوك والحكام جمعوا ثروات ضخمة ويظهر ذلك من آثارهم سواء كان ذلك في بناء المعابد والتماثيل الضخمة أو امتلاك المعادن الثمينة ( الذهب ، الفضة ، ...الخ ).

ومن الناحية الثقافية الفكرية ظل التأثير المصري قوياً في مملكة نبتة فمثلاً صار ملوك الأسرة الخامسة والعشرون يحملون الألقاب الفرعونية ويستعملون اللغة الهيروغليفية المصرية ويعبدون إلهة مصر (آمون ) لمدة طويلة . كان الكهنة يتحكمون في الدولة والملوك من زاوية أن الكهنة كانوا ينتخبون الملوك ويعزلونهم وكان بعض الملوك يصارعون ضد هذا التحكم وطبيعة نظام الحكم

الكهنوتي أو الملوك الآلهة في نبتة الذي يظهر في افتتاحية مسلة الملك( بعانخي ) التي كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد التي جاء فيها:-

أنا الملك من صلب الرب

آمون الخالق والخالق أبدا

ثم يواصل ويقول :-

ربما يصنع الرب الملوك

وربما يلد الرجال الملوك

ولكنما آمون خلقني وحدي (1)

ونفهم من أعلاه أن بعانخي هو من صلب الرب وان الرب هو الذي يصنع الملوك بمعني أن الكهنة في نهاية الآمر هم الذين يختارون الملوك وهم الذين يأمرون بقتلهم قتلا طقسياً باعتبار أن ذلك هو مشيئة الرب التي يجب عليهم تنفيذها عن طواعية .

ولم تخل لوحة من لوحات تتويج ملوك نبتة ومروي من نصوص تؤكد شرعية تولي كل منهم للعرش وإسناد ذلك لادارة الإله آمون .(2)

وإذا كانت السلطة الدينية ، ومازالت تحتاج للقوة لتحميها وتدعمها عند نزوعها للتوسع ،فان ذينك الدورين أنيطا بالإله آمون بصفته المعطي لسلطان ملوك مروي .(3)

كما كان للمعابد الآمونية مصادر تدور عليها رزقاً دائما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها اليومية والموسمية نحو أفراد الأسرة المالكة ومصادر ذلك هي : الهبات والانعامات الملكية التي تصلها عقب

الزيارات والغزوات .(4)

ومثال آخر أن بعانخي كان يوزع الغنائم المأخوذة من المدن المنهزمة في مصر لمعابد الآلهة فيها ، وان الملك (آمون نوكي يركي) اهدي الإله (آمون ) مقاطعات بحالها وان نستاسين قدم قطعاناً كبيرة من الأبقار للإله آمون بنيته عقب حروبا ته الناجحة .(5)

ولعل ذلك ماحدا بهيرودتس حينما علم بما كان يصيب المعابد الامونية من أسلاب الحروب إلى القول بان المرويين كانوا يأتمرون للكهنة ، كلما طلبوا إليهم الذهاب للحرب .(6) ويبدوا أن سلطة الملوك كانت مطلقة علي الرعايا. كما يتضح ذلك من مسلة بعانخي التي جاء فيها:ـ

انتم يا من تعيشون أمواتا .

البؤساء - الضعفاء الموتى .

ويا أبواب المدينة ومداخلها .

إذا لم تنصاع لأوامري.

سيصب عليك الملك لعنته .

وهناك دوافع روحية لطاعة آمون منها : هو الذي ينزل الإمطار فيسقي الزرع والضرع والفيضان العميم . خلق الجبال والأراضي المرتفعة ، خلق الشهور ، أوجد الصيف وفصله ، الشتاء ويومه ، آمون رع سيد عروش الأرض .(7)

جاء في قطعة أخرى يصف فيها (هارسيونيق) رحلته لارض نبته ،

حيث تم تتويجه يقول فيها :-

ياملك ارض المحس

تعال مندفعاً مع تيار النهر إلى..

تعال هنا لمعبد آمون ..

أعطى تاج الملوك ارض المحس

لاهبكم كل البقاع

ولاهبكم الفيضان العميم .

والأمطار الدافقة ..

واضع كل الأعداء تحت رحمتكم

فلا عاش من يعاديكم

والدم .. الدم .. للأعداء

من هذه الوثيقة تتضح وظائف أخرى من وظائف الملوك منها :ـ

أن الملك هو ممثل الاله آمون في الأرض ، وان هذا الملك هو الذي يهب الرعايا ( كل البقاع)

وإذا جاز التفسير يمكن القول بان الملك هو المتحكم في كل الأراضي الزراعية الخصبة التي يهبها لرعاياه للعمل فيها ، وانه يهبهم الفيضان العميم اللازم للزرع والضرع وبحسبان أن النيل هو عصب حياه رعايا نبته ، إضافة للأمطار الدافقة التي تسبب الفيضان والتي بدونها لا تكون حياة .

مملكة مروي :ـ

كانت مملكة مروي (300ق.م -350م) تطوراً ارقي واوسع في مسار الدولة السودانية ، وفيها تجسد الاستقلال الحضاري واللغوي والديني.

- في الجانب الاقتصادي: تطورت أساليب وفنون الرعي وتربية الحيوانات، حيث ظهر اهتمام اكبر بالماشية وبناء الحفائر لتخزين المياه واستعمالها في فترات الشح.

- دخلت الساقية السودان في العهد المروي ، واحدثت تطوراً هائلاً في القوه المنتجة حيث حلت قوة الحيوان محل قوة الإنسان العضلية ، وتم إدخال زراعة محاصيل جديدة ، أصبحت هنالك اكثر من دورة زراعية واحدة.

- ازدهرت علاقة مروي التجارية مع مصر في عهود البطالمة واليونان والرومان ، وكانت أهم صادرات مروي إلى مصر هي: سن الفيل والصمغ والروائح والخشب وريش النعام بالإضافة إلى الرقيق ، وكانت التجارة تتم بالمقايضة.

- شهدت مروي صناعة الحديد الذي شكل ثورة تقنية كبيرة. وتم استخدامه في صناعة الأسلحة وأدوات الإنتاج الزراعية مما أدى إلى تطور الزراعة والصناعة الحرفية ، كما تطورت صناعة الفخار المحلي اللامع .

وفي الجانب الثقافي - الفكري شهدت هذه الفترة اختراع الكتابة

المروية ،وكان ذلك خطوة كبيرة في نضوج واكتمال حضارة مروي، وظهرت آلهة جديدة محلية : ابادماك ،ارنستوفس , سبوي مكر .

تفاعل المرويون مع ثقافات وحضارات اليونان والرومان، كما يتضح في فنون ونقوش المرويين في المعابد ، وكانت حصيلة التفاعل حضارة مروية سودانية ذات خصائص وهوية مستقلة ، كما تطورت فنون الرسم.والموسيقي نتيجة للتطورات الاقتصادية والثقافية والتفاعل مع العالم الخارجي . وعلي مستوي الدولة استمر الصراع بين الملوك والكهنة وهنا ترد قصة ارجمنيسي (اركماني ) (*) الشهيرة، وهي انه كان للكهنة سلطة علي الملوك في مروي وكان من عادة كهنة مروي انهم إذا غضبوا علي ملك أرسلوا إليه رسلاً يأمرونه بقتل نفسه بحجة أن ذلك يسر الآلهة . قيل وكان الأمر يسحره فيخضع له صاغراً،حتى قام ارجمنيس الذي كان ملكاً حربياً مثقفاً بآداب اليونان وعلومهم ، وكان يكره الكهنة ولا يطيق غطرستهم ، فأرسلوا أليه أمرا ليقتل نفسه فهاجه الأمر وحمل عليهم في الهيكل الذهبي الذي كانوا يقيمون فيه وقتلهم عن أخرهم ، وسن قوانين جديدة لمملكته وحور كثيراً في ديانة الأثيوبيين ( السودانيين)(8).

ويتضح من هذه الرواية التطور الجديد الذي حدث في علاقة الدين أو الكهنة بالدولة. وكانت دولة مروي مركزية ، فكان الملك يحكم المناطق المجاورة للعاصمة حكماً مباشراً ، أما المناطق البعيدة عن العاصمة فيولي عليها بعض الملوك وهم خاضعين له ، وكان رمز

الخضوع تقديم بعض الإتاوات السنوية إليه توسع الجيش كما يتضح مما ذكره بعض المؤرخين أن مروي كانت تجهز للحرب جيشاً مؤلفاً من 250 آلف مقاتل (9) وكانت تقاليد المرويين الراسخة القديمة تقتضي بان تلعب والدة الملك دوراً فعالاً في حكم البلاد ، فكان لقبها الخاص (كنداكة) ، وإذا توفت والدة الملك فبوسعه أن يختار سيدة من الأسرة المالكة تحل محل الملكة آلام . وبالإضافة لنظام الملكة الام كان للمرويين عادات خاصة بهم مثل نظام الوراثة المتداولة من الأخ إلى الأخ عن طريق الام.

واخيراً يمكن أن نتصور أن ملوك مروي الذين كانوا يحكمون باسم الآلهة ، كانت لهم سيطرة مطلقة علي الرعايا ، كما كانوا يمتلكون الأراضي الزراعية ويعتبرون العاملين فيها عبيداً لهم ، هذا إضافة إلى الضرائب والإتاوات التي كانت تصلهم من الرعايا والأقاليم وغنائم واسلاب الحروب ومن عائد التجارة ، وعليه يمكن أن نتصور أن هؤلاء الملوك جمعوا ثروات تم تحويلها إلى كنوز من الذهب والفضة وانفاق جزء كبير منها في بناء الأهرامات والأعمال الفنية العظيمة الشامخة التي تلمسها في أطلال وأثار ـ مروي / كبوشية .

هوامش :ـ

*/ شارلس بونيه: كرمة مملكة النوبة ( دار الخرطوم للطباعة والنشر 1997 م) ترجمة احمد محمد علي حاكم وإشراف : صلاح الدين محمد احمد ص 207 وما بعدها

*/ تاج السر عثمان : مدخل لدارسة التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي للسودان القديم (مخطوط غير منشور

1/انظر النص الكامل في عبد الهادي صديق "أصول الشعر السوداني" دار جامعة الخرطوم 1989، ص 19. وهي مقطوعات اختارها د.هيكوك من أعداد مختلفة من مجلة السودان في رسائل ومدونات ومجلة كوش (مجلدات كوش بأجزائها )

2/ د. عمر حاج الزاكي: الإله آمون في مملكة مروي ، مطبوعات كلية الدراسات العليا تحت رقم (5) ـ جامعة الخرطوم (1983ص29).

3/ نفسه ص 31

4/ نفسه ص 86

5/ نفسه ص 86

6/ نفسه ص 86

7/ نفسه ص 28

* أحد ملوك مروي ويعتقد انه تلقي تعليماً يونانياً ودرس الفلسفة

8/ نعوم شقير:" تاريخ السودان"، تحقيق د/ محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل بيروت 1981 ص39

9/ المرجع السابق ص47 9

(3)

ابعاد جديدة لنشأة الدولة السودانية في

الاكتشاف الاثري الاخير بمنطقة الكدادة

الاكتشاف الأثرى الجديد بمنطقة (الكدادة) شرق شندى، والذي يعود الى العصر الحجري الحديث(النيوليتي) ، حيث عثر العالم الاثري جاك رينولد على مقبرة تضم رفات شخص تعود لأكثر من (5500)عام وقد دفن معه ثلاثة اشخاص على شكل ضحايا بشرية ضمن طقس ديني معين(الأيام : 16فبراير 2008م) ، اضاف ابعادا جديدة لنشأة وتطور الدولة في السودان القديم ، ولاشك أن معلوماتنا سوف تزداد غني وتوسع وتجدد حول نشأة الدولة السودانية بالمزيد من الاكتشافات الاثرية والبحث العلمي التاريخي ، فليس هناك احكام واستنتاجات نهائية في هذا المضمار.

ومعلوم، ان الانسان السوداني قبل ظهور الدولة ، وفي زمان موغل في القدم مارس في عصور ما قبل التاريخ ( العصر الحجري ) النشاط نفسه الذي قام به انسان العصور الحجرية في بقية انحاء العالم ، كما اوضحت الحفريات التى قام بها علماء الاثار ، في تلك الحفريات ، نجد أن انسان سودان وادى النيل عاش على الصيد وجمع الثمار ، ونتيجة لشح الفائض الاقتصادي نتصور أن ذلك المجتمع كان يقوم على التعاون والجماعية في العمل ، وبالتالى لم تظهر الفوارق الطبقية والدولة ( تاج السر عثمان : الدولة السودانية: النشأة والخصائص، الشركة العالمية للنشر ، 2008، ص 13 ).

وفي نهاية العصر الحجري الحديث ( النيوليتي) ، نسمع عن بداية اكتشاف الزراعة وتربية الحيوان ، اى ما يعرف بالثورة النيولوتية ، وهى أول ثورة اقتصادية عرفها الانسان ، والتى تم فيها الانتقال من مجتمع يقوم اقتصاده على الصيد والتقاط الثمار الى مجتمع زراعي رعوي. ولاشك أن هناك مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة مر بها المجتمع السوداني للتحول من مجتمع بدائي الى مجتمع زراعي رعوى ، وان التشكيلة الاجتماعية الانتقالية بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية الطبقية والصناعة الحرفية والتبادل التجاري واستخدام المعادن وغير ذلك من بذور التطور الحضاري.وقد أدت تلك التراكمات الحضارية السابقة الى تحولات نوعية ، فقد شهد سودان وادى النيل أقدم دولة سودانية هى مملكة كرمة( 3000 ق.م) ، وكان ذلك نتاج لتطور واتساع الفروق الاجتماعية وظهور الطبقات المالكة والتى كانت من وظائفها حماية امتيازاتها ( الملوك، الكهنه ، الاداريين ، الموظفين .. الخ) وحماية التجارة وبسط الأمن ، وبالتالى ظهر الجيش ليقوم بتلك الوظائف ، وتحت ظل هذه الدولة شهد سودان وادى النيل قيام أول مدن كبيرة ، وشهد اول انقسام بين المدينة والريف ، كما تطورت التجارة مع المملكة المصرية ، وتطورت الصناعة الحرفية مثل: الفخار ، السلاح ، العناقريب، أدوات الزينة .. الخ . وشهد سودان وادى النيل اول انقسام طبقي ، وعرف المجتمع طبقتين اساسيتين : الطبقة المالكة التي تشمل الملوك ، حكام الاقاليم والكهنة والاداريين والموظفين والتجار وطبقة الشعب التى تضم المزارعين والحرفيين ، الرقيق ، الرعاة ، كما عرفت دولة كرمة الفائض الاقتصادي الناتج من تطور الزراعة والرعى والتجارة والصناعة الحرفية ، ويتضح ذلك من الاكتشافات الأثرية التي امدتنا بمعلومات عن التطور في تلك الجوانب . وعلى أساس هذه القاعدة الاقتصادية ولعوامل متداخلة ومتشابكة : دينية وسياسية ، نشأت الدولة ، ويبدو أن تراكم الفائض الاقتصادي في يد الكهنة من العوامل التى أدت الى قيام الدولة ونشأة المدينة التي قامت حول معبد أو مبني ديني ، ويتضح ذلك من الأراضي الزراعية التي كان يملكها الكهنه والتى كانت تمد الدولة والمعابد بالاحتياجات. ويفيدنا عالم الآثار : شارلس بونية، في مؤلفه ( كرمه : مملكة النوبة ) ، بأن المدينة عرفت التنظيم الاداري وبوجود ملك على قمة المجتمع وكهنة وطبقات واداريين في المدينة والريف.

والسؤال هو ما موقع الاكتشاف الأثري بمنطقة (الكدادة) في صيرورة نشأة وتطور الدولة في سودان وادي النيل حتى وصلت مرحلتها المتطورة في مملكة كرمة(كوش)؟.

ربما تكمن دلالالة هذا الاكتشاف أنه غطى فراغا في المرحلة الانتقالية الطويلة والمعقدة التى مرت بها التشكيلة الاجتماعية للانتقال من مجتمع بدائي كان يقوم علي الصيد وجمع الثمار الى مجتمع زراعي رعوي حتى ظهور الطبقات والفروق الاجتماعية وظهور الدولة التى أخذت شكلها المتطور في مملكة كرمة. وكما أشار عالم الآثار جاك رينولد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنطقة (الكدادة) الى اهمية الشخص المدفون في الوسط وحوله ثلاثة اشخاص دفنوا كضحايا بشرية ومجموعة من القطع الآثارية ورؤوس ابقار دفنت معه مع معدات جنائزية (الايام: 16/فبراير/2008م) ، ومن الاكتشاف الأثري من السهل استنتاج دخول سودان وادى النيل مرحلة الزراعة وتربية الحيوان كما يتضح من رؤوس قرون الابقار (والمرحاكتين) للطحن ، وتطور الصناعة الحرفية كما يتضح من الفخار المدفون مع الضحايا البشرية ، وأدوات الزينة والفؤوس الحجرية ، اضافة لاستئناس الكلاب التى تلعب دورا كبيرا في حماية الماشية وغير ذلك ، اضافة الى بدايات ظهور العقائد الدينية والتى تدل عليها قرون الابقار التى كانت ترتبط في فترات سابقة بافريقيا بمراسم دينية كما أشار جاك رينولد ، كما توضح بداية ظهور الفوارق الاجتماعية كما يتضح من طريقة وموقع الدفن والتى من خلالها تحديد المستوى الاجتماعي للشخص المتوفي ، وكما أشار جاك رينولد : هذا الشخص المدفون من خلال موقعه في الجبانه نستطيع القول بأنه كان يحوز على مكانة اجتماعية مميزة ، مما يحيلنا الى بداية وجود / نشؤ الزعامات في افريقيا والمنطقة عموما في العصر الحجري الوسيط ، كما يوضح الاكتشاف بذور التطور الحضاري في سودان وادي النيل الضاربة في القدم ، واستقلال الحضارة السودانية عن الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار جاك رينولد في مؤتمره الصحفي الى أنه من (الناحية النظرية بما ان هذه المنطقة غنية في زراعتها ، لذلك الشئ الاساسي هو وجود شخص مع ضحايا وأدوات هامة مما يكون بداية تكوين الدويلات في افريقيا والعالم ، وعلى مستوى العالم لايوجد مثال لانسان بهذه الاهمية يعود لنفس الفترة ، ولذا اقول أن هذا الشخص يكتسب الاهمية ذاتها للملوك المرويين الذين بنوا الاهرامات ، لأن بداية الحضارة كانت الزراعة واستئناس الحيوان والاستقرار في مجتمعات وظهور الدويلات التى تطورت حتى وصلت لمملكة كوش(كرمة) ومروى ، غير أن هذا القول لايزال نظرية بعد ، لااستطيع الجزم بها لحين اكمال عمل خبير علم الاجناس).

ومن المؤكد أن هناك فراغات كثيرة تحتاج لتغطية في صيرورة نشأة وتطور الدولة في سودان وادي النيل ، فقد اكتشف علماء الآثار من قبل حضارة المجموعة (أ) وحضارة المجموعة(ج) والتى وضح منهما أن انسان سودان وادى النيل مارس الزراعة والرعى بدرجات متفاوتة في تلك الحضارتين وعمليات التبادل التجاري كما اوضحت أثار حضارة المجموعة(أ) ،كما نلاحظ ان تلك الحضارة عرفت استخدام المعادن، تلك التقنية المتطورة التي ارتبطت بمرحلة ارقي من العصر الحجري فيما يختص باستخدام المعادن ( النحاس ، البرونز ،.. الخ) بدلا من استخدام الخشب والحجر والعظام ، اضافة لأدوات الزينة وأدوات الانتاج الزراعي كما يظهر لنا من وجود المواد المصنوعة من النحاس ضمن مخلفات آثار تلك الحضارة ، وطبيعي كما أشرنا سابقا ، أنه مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات أن قبائل وشعوب تلك الحضارة بدأت تشهد بذور الفوارق الاجتماعية نتيجة التفاوت في امتلاك الفائض من الغذاء وفي ملكية الماشية والاراضي مما ادى في النهاية الى ظهور الدولة.

ولاشك أن اكتشاف منطقة (الكدادة) يسلط الضوء على المرحلة الانتقالية الطويلة التى مرت بها نشأة الدولة في سودان وادي النيل، حتى اخذت شكلها المتطور في مملكة كرمة، كما أن معلوماتنا سوف تتطور وتغتنى بالمزيد من الاكتشافات الاثرية في هذا المضمار.

هوامش:

1- شارلس بونيه: كرمه مملكة النوبة ، دار الخرطوم للطباعة والنشر 1997م ، ترجمة احمد محمد على حاكم واشراف : صلاح الدين محمد احمد .

2- تاج السر عثمان: الدولة السودانية : النشأة والخصائص ، الشركة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، 2008م.

(4)

المرأة في السودان القديم

المقصود بالسودان القديم هنا، هو الفترة التي تغطي العصور الحجرية ، وحضارات المجموعات، وحضارة كرمة ونبتة ومروي.

معلوم أنه في العصور الحجرية، شأن كل المجتمعات التي مرت بهذه الفترة، كان نشاط سكان السودان البدائيين يقوم علي تقسيم العمل بين الجنسين، الرجال ينصرفون الي الصيد أو القنص، بينما تنصرف النساء الي التقاط الثمار والحيوانات الصغيرة غير المؤذية، إضافة للعمل المنزلي وتربية الأطفال وصناعة الفخار والأواني المنزلية وصناعة النسيج أو الملابس من الصوف أو جلود الحيوانات، وإستخدام تقنية النار والمحافظة عليها.

وفي خواتيم العصر الحجري الحديث "3500 -3100 ق.م" بدأ السودانيون يستقرون علي جانبي النيل ومارسوا صيد الأسماك، والفوا الضأن والماعز، ولم يلبثوا أن مارسوا الزراعة بعد ذلك بقليل.

كان إكتشاف الزراعة وتربية الحيوان " الثورة النيولتية" نقطة تحول مهمة، فقد حققت " الثورة النيولتية" لأول مرة منذ فجر البشرية وسائل لرقابة الإنسان مباشرة، وتلك أهميتها الرئيسية، فطرائق جمع الثمار والصيد هي طرائق سلبية، ولكن طريقة الزراعة وتربية الحيوانات هي طريقة فعَالة تمون وتزيد الموارد. وكذلك فإن "الثورة النيولوتية" تحقق لتطور أدوات العمل دفعا كبيراإلي الأمام، فهي بخلقها نتاجا فائضا دائما تخلق إمكانية الصناعة الحرفية المحترفة.

ومع قيام "الثورة النيولوتية" تظهر الشعوب الزراعية والشعوب الرعوية.

وإذا كانت الزراعة هي أساس الحضارة ، يمكن القول أن حضارة المجموعة "أ"، " وج" ( 2500- 2800 ق.م) هي بداية الحضارة السودانية، ففي هذه الحضارة عرف الإنسان السوداني الزراعة والرعي.

كما عرفت القبائل السودانية القديمة ظاهرة تقديس وتقدير المرأة " الملكات الأم"، كما عرفت نظام الأمومة الذي عرفته شعوب أخري ، وأديان كانت قائمة علي عبادة الهات الخصب ، ويري البعض أن نظام الأمومة الذي يمكن البرهان علي وجوده لدي شعوب شتي بالغة مستوي واحدا من التطور الإجتماعي مرتبط أيضا بالدور الذي لعبته النساء في إكتشاف الزراعة ( أنظر ماندل : النظرية الإقتصادية الماركسية 1972م).

كما يعدد بعض علماء الإجتماع والإقتصاد من أمثال: سومر وكبلر وفرينز وهابشلهايم عددا كبيرا من أنظمة الأمومة التي اقيم البرهان علي وجودها لدي شعوب زراعية بدائية ( ماندل : 31).

وفي المجتمعات البدائية كانت الزراعة تمارس في إطار نظام يقوم علي الملكية المشاعية للأرض ، وأن البنية الإجتماعية كانت تقوم علي الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ولم تعرف الفوارق الطبقية والفوارق الإجتماعية بين الرجال والنساء، كما لم تعرف الدولة وأدوات قمعها وحمايتها مثل : الجيش والسجون..الخ.

كانت مملكة كرمة نقطة تحول حاسمة في تطور الحضارة السودانية ، فقد قامت أول دولة سودانية ، ونشأ جهاز دولة يتكون من : الحكام والكهنة ، والموظفين والسياسيين، وظهر أول انقسام طبقي يتلخص في طبقة الحكام والكهنة والموظفين والملاك، وطبقة أصحاب الحرف والمزارعين والرقيق.

وبظهور مملكة كرمة بدأت تنحسر أو تتقلص الملكية المشاعية للأرض التي كانت سائدة في حضارة المجموعة "أ" والمجموعة"ج".

ومنذ تلك اللحظة بدأت تظهر عدم المساواة بين الرجال والنساء، وبدأ الرجل يتفوق علي المرأة من زاوية التفاوت في ملكية الماشية وملكية المحصول، وأصبح دور المرأة يقل تدريجيا في النشاط الإقتصادي في المجتمع ، واستمر هذا الاتجاه يتعمق مع تطور الدولة والانقسام الطبقي في حضارتي نبتة ومروي.

كان للمرأة دور بارز في حضارة السودان القديم ، وكانت تقاليد المرويين الراسخة القديمة تقتضي أن تلعب والدة الملك دورا فعَالا في حكم البلاد. فكان لقبها ( كنداكة) والتي ربما تعني الأم العظيمة، وإذا توفيت والدة الملك فبوسعه أن يختار سيدة من الأسرة المالكة تحل محل الملكة الأم. كما نري علي الآثار رسوم بعض هذه الملكات يقدَمن القرابين للالهة أو يمثلن ابطالا منتصرين.

من العادات الثقافية ، عرف السودان القديم عادة الختان الفرعوني الذي مازال مستمرا حتي الآن، كما عرف الشلوخ التي تحمل مدلولا جماليا وفنيا خاصة بالنسبة للمرأة في العهد المروي، فضلا عن عادة ( المشاط) أو تصفيف الشعر التي كانت سائدة في بلاد النوبة منذ عهود سحيقة ( د. يوسف فضل: الشلوخ، 1976م، ص 24- 46).

وفي مؤلف صلاح عمر الصادق "نساء حكمن السودان قديما: نساء وملكات مملكة مروي" ، إشارة للدور المهم الذي كانت تقوم به المرأة في الحياة الإجتماعية والدينية والسياسية والحربية في مملكة مروي مثل: الملكة شنكدخيتو، واماني شاخيتو ، واماني تيري..الخ.

كما يشيربازل دافيدسن " أن الملوك الآلهة والملكات في مروي كانوا علي حظ من الثقافة وسعة الافق ويعلمون كثيرا عن عظمة القصور في مصر وينتفعون بعلمهم في عيشهم الباذخ، كما تصوره نقوش معابدهم وحماماتهم ، وأنهم يصرفون من فراغهم ومالهم الكثير في إقامة الصروح وتنمية ذوقهم في الفنون" ( بازل دافدسن: أفريقيا تحت أضواء جديدة، ترجمة جمال محمد أحمد، بيروت 1961م).

يواصل" دافدسن" ويقول: كان لأهالي مروي ثقافة محلية أصيلة أصالة الفنون التي أتقنوها كالحلي الفاخرة لنسائهم والعقود من الحجارة النفيسة كالعقيق حيث لايجد الباحث في هذه الصناعات والفنون اثرا لتقليد الأمر الذي جعل علماء الآثار يظنون أن حليهم ومجوهراتهم كانت من صنعهم وخلفهم ثمانية قرون من الزمان.

ويشير" دافدسن" إلي أن : مروي قد لعبت الدور نفسه الذي لعبته أثينا فطورت مثلها فنونها المميزة التي عرفنا طرفا منها ووزعت المعرفة واذاعت إلي افريقيا ما اذاعت من خبرة الثقافة والصناعة والعمران. وقد تكون مروي آنذاك علي صلة برصيفتها اثينا ، وهذا شاعر يوناني يدعي " هيلودروس" وقد عاش في القرن الثالث الميلادي يحكي قصة غرام شب في قلب فتاة مروية لشاب يوناني وسيم ، وحسب" دافدسن": قد تكون الفتاة شاعرة كتبت شعرها باللغة المروية.

وفي فترة حكم " الفراعنة" للسودان بعد سقوط مملكة كرمة ، ربما يكون السودان تأثر بهذا القدر أو ذاك فيما يختص بتطور المرأة بما كان الحال عليه في مصر ، حيث كانت المرأة تساهم بقسط وافر في العمل المنزلي والحقل والصناعة الحرفية والنسيج..الخ، ولعبت أدوارا بارزة في الدين والسياسة والحكم وتولي العرش ، واشتركت المرأة في الحياة الدينية ، فكانت هناك آلهات تقدم لهن القرابين وتقام لأعيادهن حفلات رائعة ، فمنهن : آلهة العدل وآلهة الحقول وآلهة السماء وآلهة الكتابة وآلهة الحصاد وآلهة الحب والجمال والخصب وآلهة الموسيقي وآلهة الولادة. ومن العادات ايضا كانت المرأة كثيرة البكاء والنحيب واللطم علي الخدود وصيغ وجهها بالنيلة وتلطيخ رأسها بالوحل أو التراب حزنا علي وفاة ذويها هذا إضافة للازياء مثل : الرحط " الرهط" والرقص شبة عارية في الحفلات ، وغير ذلك من العادات الثقافية للمرأة التي ترجع إلي عهود موغلة في القدم ( للمزيد من التفاصيل راجع وليم نظير : المرأة في تاريخ مصر القديم ، دار القلم ، القاهرة 1965م)

5

المعتقدات في تاريخ السودان القديم (1)

أولا: العصور الحجرية :

أوضحت حفريات الخرطوم التي ترجع للعصر الحجري الحديث أن جنس سكان الخرطوم كان زنجيا ، ومن الجماجم التي وجدت لهؤلاء ، نجدهم يزيلون سنين قاطعين من الفك الأعلي ، كما هو الحال لبعض قبائل جنوب السودان، مما يشير الي بداية طقوس دينية وعادات وتقاليد معينة.

ومن طقوس دفن الموتي طقس " الجثث المضطجعة" ، في قبر من القبور تم العثور علي قطعة كبيرة من إناء فخاري وضعت تحت رأس الميت كوسادة. وكان سكان الخرطوم القديمة يعيشون علي صيد الأسماك والحيوانات بجانب جمع الثمار من الأشجار ، ولايوجد مايدل علي أنهم كانوا يمارسون الزراعة واستئناس الحيوانات (نجم الدين محمد شريف:29-30).

كما أوضحت حفريات ( الشاهيناب) شمال امدرمان طقس معين وهو أن الجبانات أو المقابر تكون بعيدة عن آماكن السكن.

وعموما كان وعي وذكاء إنسان السودان البدائي في العصور الحجرية يتطوران مع تطور حياته وصناعة أدوات إنتاجه. وتطورت أدوات الإنتاج من حجرية إلي أدوات تصنع من العظام. وباكتشاف النار عرف إنسان السودان البدائي كيف يطهي الطعام ويتقي شر الحيوانات المفترسة، اضافة لصناعة الأدوات الفخارية ، وبناء المساكن من الآجر( الطين). هذه التطورات التقنية والمعيشية أسهمت في تطور وعي الإنسان وذكاءه وتعلم الفنون ( الرسم علي الكهوف أو الجدران) وطلاءالجدران وصناعة أواني الطين المحروقة واستدارتها ( تطور صناعة الفخار). وكانت حياته الفنية والإجتماعية تعبر عن الصيد باعتباره محور حياته الأساسية التي تقوم علي الذهاب الي الصيد والعودة منه ، وعمل المسرحيات لعملية الصيد نفسها، كما عرف الإستفادة من عظام الحيوانات وتشكيلها وصناعة أدوات إنتاجه منها ، فضلا عن صنع ملابسه من جلود الحيوانات وصوفها.

وفي مجتمع بدائي كهذا لايعرف إستعمال المعادن ، ولا النتاج الإجتماعي الفائض ولا يعرف التخصص في العمل أو الصناعة الحرفية ويجهل تربية الحيوانات والزراعة، و نظام العائلة فيه يقوم علي الامومة، ولايعرف الملكية الخاصة والدولة والكهنة أو رجال الدين، فإنه بالتالي لم يعرف الحضارة.

ومع تطور الحياة الإجتماعية التي فرضتها طبيعة العمل والإنتاج الجماعي وتطور أدوات الإنتاج ، بدأت اللغة تتطور من إيماءات وإشارات ورسومات علي الكهوف والجدران..الخ، إلا أنها لم تتحول إلي لغة مكتوبة بعد.

بهذا الشكل بدأت البنية الإجتماعية والفكرية لمجتمعات السودان البدائية تنمو وتتطور ، وبدأت تظهر بذور الطقوس والعادات والفنون واللغة والمعتقدات.

ثانيا : حضارة المجموعات:

1- حضارة المجموعة (أ):

شهدت حضارة المجموعة (أ) بذور الحضارة التي تتمثل في إكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات والصناعة الحرفية وإن لم تكن مستقلة تمام الإستقلال، وقد انتشرت هذه الحضارة في النوبة السفلي بين الشلال وعبري.

لا تشير المصادر إلي تطور لغة سودانية محلية مكتوبة في فترة حضارة المجموعة(أ) ، ولكن يبدو أن الكتابة المصرية القديمة التي تم إكتشافها سنة 3000 ق.م هي التي كانت سائدة.

وربما يكون قد حدث تطور في فنون هذه الحضارة، فالرقص يعبر عن العمليات الزراعية من بذر وحصاد ، إضافة لتربية الحيوانات وأثر ذلك علي رسوماتهم وفنونهم ورقصهم ، وصناعة ملابسهم وأحذيتهم من جلودها ، ولاتشير المصادر إلي أشكال محددة لذلك.

ومن أشكال تطور الفنون كان الفخار يرسم علي سطحه الخارجي تموجات ، بجانب ذلك وجدت جرار عميقة مخروطية الشكل حمراء اللون لها مقابض متموجة، أما الفخار المميز لهذه الحضارة فهو الخزف الجميل الذي يتسم برقة جدرانه وصقل باطنه الأسود، كما يمتاز بتزين سطحه بزخارف ورسوم داكنة اللون رسمت علي أرضية صفراء ( نجم الدين:31-32).

وبسبب الإنخفاض في الفائض الزراعي ، لم تشهد حضارة المجموعة (أ) سلالات حاكمة ، ولكن ربما شهدت هذه الحضارة بذور الإنقسام الطبقي الذي يفضي إلي ظهور الدولة والسلالات الحاكمة.

هذا إضافة لتطور معتقداتهم الوثنية التي كان جوهرها الإعتقاد في الحياة بعد الموت ، كما يتضح من الأشياء التي كانت توضع في الجبانات مع الموتي، كما ارتبطت الديانات عندهم بآلهة الخصب التي يتجلي دورها في إحداث فيضان النيل ، وآلهة الشر .. وغير ذلك من ديانات الشعوب البدائية.

2- حضارة المجموعة (ج):

تنتشر مواقع هذه الحضارة في النوبة السفلي بين الشلال الأول والثاني وعاصرت نهاية الأسرة السادسة المصرية ، وعاصرتها في الفترة نفسها حضارة كرمة حول الشلال الثالث.

وقد لاحظ علماء الآثار كثيرا من أوجه الشبه بين حضارة المجموعة(ج) في مرحلتها الباكرة وبين حضارة المجموعة(أ)، من ذلك مثلا: الفخار ذو الحافة السوداء وشكل القبر وطريقة وضع الجثة. وتمتاز مقابرهم بمباني علوية من الحجر الرملي بنيت علي سطح الأرض فوق حفرة صغيرة مستديرة الشكل ، أما الأشياء التي تدفن مع الميت فتتكون من أواني من الفخار الأحمر ذي الفوهة السوداء وفخار أحمر فوهته محزوزة، واطباق عليها حزوز بيضاء ، وقد وجدت مرايا من النحاس وعدد عظيم من قلائد الخرز وأساور من الحجر والعظم ( نجم الدين:33). كما أنهم كانوا دائما يقومون بدفن رؤوس المواشي والأغنام حول مقابرهم، ومن ذلك عرفنا أنهم كانوا يربون الاغنام والمواشي فقد وجدت عظام هذه الحيوانات في الآماكن السكنية القليلة التي وجدت، وأحيانا نجدهم يرسمون المواشي علي اوانيهم الفخارية، مما يشير إلي أثر الماشية والأغنام في حياتهم الدينية والإجتماعية والفنية.

لاتشير المصادر إلي وجود لغة سودانية محلية في فترة هذه الحضارة، ويبدو أن كل الحياة الإجتماعية والفنية لتلك الحضارة كان مركزها الماشية ( البقر) والاغنام، ويتضح ذلك من تطور الفنون والتشكيل من آثار رسم الأبقار علي علي الصخور وتشكيلها بالطين ورسمها علي أسطح آنيتهم الفخارية.

كما يبدو أن سكان تلك المجموعة وبحكم طبيعتهم الرعوية ومساكنها البسيطة مثل: الخيام والقطاطي ، أنهم استنبطوا شكل البناء الدائري من الحجر الرملي فوق القبر ، أي استنباط شكل فني لاتؤثر فيه الرياح أو عوامل التعرية مثل : الخيام والقطاطي، ولكن بناء غرفة من الطوب الأخضر مكان الحفرة في القبر وتشكيلهم للابقار من الطين ، تجعلنا نتساءل : من أين لتلك المجموعة الرعوية هذه الأشكال المتطورة؟ ، الا يدل ذلك ايضا أنه ربما تكون هناك مجموعة مستقرة عرفت الزراعة وبناء المساكن من الطوب الأخضر داخل هذه الحضارة التي توضح آثارها طابعها الرعوي، أي أنها مارست الزراعة والرعي معا ، ولكن الزراعة لم تلعب دورا أساسيا ، كما أشار بعض علماء الآثار.

ثالثا: حضارة كرمة:

نتيجة لتطور المجتمع الزراعي الرعوي والصناعة الحرفية الذي شهدنا بذوره في حضارة المجموعات قامت حضارة كرمة والتي كانت نتاجا لذلك التطور، وشهد ت حضارة كرمة عملية الانقسام الطبقي ، وظهرت فئات الملوك والكهنة والموظفين والتجار المرتبطة بجهاز الدولة ، ومن الجانب الآخر ظهرت فئات الحرفيين والمزارعين والرقيق. وظهرت المدن كما يتضح من آثار الكتلة الطينية الضخمة.

كما حدث تطور في العادات والطقوس الدينية لدفن الموتي ، فقد تم اكتشاف اكوام من التراب مستدير الشكل تحيط به قطع من الحجر ، وفي داخلها مبني أقيم في وسطه دهليز يمتد من الشرق الي الغرب يبلغ عرضه حوالي مترين ، ومن هذا الدهليز تتفرع شمالا وجنوبا حتي محيط دائرة القبر عدة جدران متوازية تقطعها جدران أخري في نقط متعددة مرتبطة بعضها ببعض ، ومن ذلك تتكون في كل الجزء الشمالي والجنوبي عدة حجرات صغيرة تعرف عليها عالم الآثار" رايزنر" بأنها مقابر ، وصاحب القبر كان يرقد علي سرير من الخشب وقد دفن معه عدد من الرجال والنساء يبلغ عددهم أحيانا المائة( نجم الدين:35).

أشار عالم الآثار" شارلس بونية " إلي: أن الكهنة كانوا يمتلكون ثروة كبيرة وهذه الثروات مع نفوذهم الديني مكنت لهم في الأرض ووجد الكهنة وقت الفراغ الذي جعلهم يفكرون آو ربما كان لهم علم بالفلك وأسرار بعض الصناعات والهندسة ...الخ وكان لهم تنظيم إداري دقيق جعلهم يتمكنون من جمع الزكاة أو الهدايا من المواطنين ، كما توضح السلال والأختام والصناديق الخشبية ،كان من وظائف الكهنة مساعدة الفقراء والمحتاجين من الفوائض الاقتصادية والعينية التي كانت تصلهم ، وربما كان المعبد الكبير ضمن مخلفات آثار تلك الحضارة ، وبحكم وضعه الديني كان التجار والأغنياء يحفظون فيه ثرواتهم وبضائعهم النادر.

ويعتبر هذا من التطورات الجديدة في معتقدات السودان القديم بعد قيام مملكة كرمة.

لم توضح لنا الآثار أن ملوك كرمة تبنوا لغة رسمية مكتوبة ، وبالتالي لم يتركوا وراءهم اي سجلات تساعدنا في معرفة اسمائهم أو حدود مملكتهم ونشاطاتهم وتعاليم اديانهم..الخ.

ويري" آدامز" أنه لو اتيحت الفرصة لمملكة كرمة لكي تنمو نموا طبيعيا لاستطاعت أن تشق طريقها وتبلغ مراتب حضارية أعلي ، بما في ذلك تدوين أعمال الملوك ( آدامز:216).

وبالتالي لانعرف شيئا كثيرا عن تطور البنية الفكرية لمملكة كرمة ، ولكن نسمع عن ثقافة كرمة المتطورة التي نتجت عن التفاعل بينما هو محلي ووافد من مصر وتبادل الفنون ..الخ، وحاصل هذا التفاعل هو مانتج عنه ثقافة كرمة المتطورة والمتميزة.

وجاء التدخل المصري في السودان في زمن الأسرة الثامنة عشر ليعجل بنهاية مملكة كرمة، فوقعت بلاد النوبة بين الشلالين الأول والرابع تحت الإحتلال المصري الذي إستمر حتي نهاية المملكة المصرية القديمة وبداية الحديثة وغطي الفترة ( 1570 ق.م -1085ق.م)، بعدها خرج المصريون من السودان في نهاية الأسرة العشرين.

رابعا: فترة إحتلال السودان في عهد الدولة المصرية الحديثة:

عندما طرد أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشره الهكسوس من مصر وتم له توحيدها تحت لوائه واستطاع أن يكون حكومة قوية ، وجه همه إلي بلاد النوبة وشرع ينفذ سياسة توسعية نحو السودان، ولانعلم علي وجه التحديد إلي أي حد توغلت جيوشه داخل الأراضي السودانية ، ولكننا نعلم أن تحتمس الأول ثالث ملك في هذه الأسرة هو الذي وسَع نفوذ مصرالحقيقي بدرجة أوسع مما وصلت إليه مصر في عهد الدولة الوسطي، وقد وضع هذا الفرعون لوحة مشهورة في "تمبس" جنوب الشلال الثالث عنوانا علي إنتصاره علي هذه البلاد.

هذا ونعلم من الآثار الموجودة في السودان ومصر أن إخضاع السودان التام قد حدث في عهد تحتمس الثالث عندما تم إحتلال السودان حتي الشلال الرابع واستمر لمدة ستة قرون ( أو خمسة قرون).

في هذه الفترة تأثر السودانيون علي مستوي الطبقات الحاكمة بدرجة كبيرة بالديانة المصرية وعبدوا آلهتها وتثقفوا بثقافتها، وتطورت المدن الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد ، وتم تشييد المعابد الفخمة والتي لاتقل بعضها عن معابد مصر في أبهتها ورونقها كما توضح آثار تلك الفترة. كما اتسعت فئة الكهنة التي بدأت تظهر منذ حضارة كرمة، والتي تأثرت كثيرا بتعاليم الديانة المصرية.

المصادر والمراجع:

1- تاج السر عثمان: التاريخ الإجتماعي للسودان القديم (بحث غير منشور).

2- نجم الدين محمد شريف: السودان القديم وآثاره، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الولي 1971م.

3- سامية بشير دفع الله: التعريف بتاريخ السودان القديم، مجلة الدراسات السودانية ، العدد (1)، المجلد (10)، ابريل 1990م.

4- آدمز: النوبة بوابة افريقيا (بالانجليزي)، لندن 1977م.

5- علي عثمان محمد صالح: الثقافة السودانية – الماضي والحاضر- في كتاب الثقافة السودانية، دراسات ومقالات ، الطبعة الأولي، فبراير 1990م.

6- مكي شبيكة: السودان عبر القرون، 1965م.

7- شارلس بونية: كرمة مملكة النوبة، دار الخرطوم للطباعة والنشر 1997م، ترجمة أحمد محمد علي حاكم، إشراف صلاح الدين محمد أحمد.

6

المعتقدات في تاريخ السودان القديم (2)

تناولنا في الحلقة السابقة نشأة وتطور المعتقدات في السودان القديم التي بدأت بذورها منذ العصر الحجري الحديث، كما وضح من حفريات الخرطوم والشهيناب "شمال امدرمان"، وحضارة المجموعة (أ) ، وحضارة المجموعة (ج)، واللتين اوضحتا الاعتقاد في حياة أخري بعد الموت ، كما ظهر من الأشياء التي تدفن مع الميت، وحتي نشأة مملكة كرمة التي شهدت قيام المجتمع الزراعي الرعوي وقيام الدولة والتفاوت الطبقي، وظهور فئة الكهنة التي كانت تمتلك ثروات كبيرة ولها تنظيم إداري دقيق تمكنت عن طريقه جمع الزكاة من المواطنين، إلي أن قضي الإحتلال المصري علي مملكة كرمة.

وفي فترة الإحتلال المصري تأثر السودانيون علي مستوي الطبقات الحاكمة بدرجة كبيرة بالديانة المصرية وعبدوا آلهتها وتثقفوا بثقافتها، وتطورت المدن الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد ، وتم تشييد المعابد الفخمة والتي لاتقل بعضها عن معابد مصر في أبهتها ورونقها كما توضح آثار تلك الفترة. كما اتسعت فئة الكهنة التي بدأت تظهر منذ حضارة كرمة، والتي تأثرت كثيرا بتعاليم الديانة المصرية.

ونتابع في هذه الحلقة تطور المعتقدات في مملكة نبتة.

سادسا : مملكة نبتة "850ق.م-300ق.م":

معلوم أن مملكة نبتة تقع في أسفل الشلال الرابع في منطقتي كريمة ومروي بالولاية الشمالية حاليا، ويطلق علي سكانها "النبتيين" أو "المرويين"، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي علي الطريق النهري التجاري بين الشمال والجنوب، وطبيعتها كمنطقة زراعية، ومعبر لمناطق التعدين في الصحراء الشرقية. هذا الموقع الاستراتيجي مكنها من أن تصبح مركزا تجاريا وسياسيا وسكنيا وعسكريا مهما.

كما اصبحت ايضا مركزا مهما خلال فترة الدولة المصرية الحديثة التي بدأ ملوكها في إنشاء العديد من المباني بها وإقامة اللوحات تخليدا لذكراهم، وعلي الأخص الملك رمسيس الثاني "1298ق.م- 1232ق.م" ، وأصبحت نبتة تحتل مكانه مرموقة لعبادة الاله "آمون رع " ( الة الدولة الرسمي في المملكة المصرية الحديثة) التي صار لها مكانة خاصة في كوش. وقد اصبح الاله "آمون رع" واله النوبة "ديدون " يعرفان ببعضهما البعض كعبادة موحدة. وظل التأثير المصري قويا ومستمرا لفترة طويلة في السودان، كما يتضح من إستخدام اللغة " الهيروغلوفية"المصرية وعبادة آلهة مصر ، إضافة ألي آلهة النوبة المحلية.

ومن مجموعة الكتابات باللغة المصرية التي تركها ملوك نبتة نتعرف علي جانب من نشاطهم وأعمالهم التي كانت تدور حول خدمة الآلهة ببناء المعابد لها أو في خدمة رعاياهم بتوفير الغذاء لهم ، فضلا عن الأعمال الحربية والعسكرية. كما تعكس اللوحات نوعا من الصراع حول السلطة كان يدور بين الملك والكهنة، كما نقرأ في لوحات الملك "اسبلتا" ، ومنها نستنتج أن نظام الحكم كان كهنوتيا، وأن الكهنة كانوا يتحكمون في الملوك ، ومنها نشهد بداية صراع الملوك للتحرر من سيطرة الكهنة ، أي أن الكهنة كانوا ينتخبون الملوك ويعزلونهم ، وكان الملوك يصارعون ضد هذا التحكم.

وطبيعة نظام الحكم "الكهنوتي" أو "الملوك الآلهة" في نبتة يظهر في إفتتاحية مسلة الملك (بعانخي) التي كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد التي جاء فيها:

أنا الملك من صلب الرب

آمون الخالق والخالق أبدا

ثم يواصل ويقول :-

ربما يصنع الرب الملوك

وربما يلد الرجال الملوك

ولكنما آمون خلقني وحدي

ونفهم من أعلاه أن بعانخي هو من صلب الرب، وان الرب هو الذي يصنع الملوك، بمعني أن الكهنة في نهاية الآمر هم الذين يختارون الملوك وهم الذين يأمرون بقتلهم قتلا طقسياً باعتبار أن ذلك هو مشيئة الرب التي يجب عليهم تنفيذها عن طواعية .

ولم تخل لوحة من لوحات تتويج ملوك نبتة ومروي من نصوص تؤكد شرعية تولي كل منهم للعرش وإسناد ذلك لادارة "الإله آمون"

وإذا كانت السلطة الدينية ، ومازالت تحتاج للقوة لتحميها وتدعمها عند نزوعها للتوسع ،فان ذينك الدورين أنيطا بالإله آمون بصفته المعطي لسلطان ملوك مروي

كما كان للمعابد الآمونية مصادر تدر عليها رزقاً دائما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها اليومية والموسمية نحو أفراد الأسرة المالكة ومصادر ذلك هي : الهبات والانعامات الملكية التي تصلها عقب الزيارات والغزوات ( للمزيد من التفاصيل:راجع عمر حاج الزاكي : الاله آمون في مملكة مروي).

ومثال آخر أن الملك" بعانخي" كان يوزع الغنائم المأخوذة من المدن المنهزمة في مصر لمعابد الآلهة فيها ، وان الملك (آمون نوكي يركي) اهدي الإله (آمون ) مقاطعات بحالها وان الملك " نستاسين" قدم قطعاناً كبيرة من الأبقار للإله آمون بنيته عقب حروبا ته الناجحة .

ولعل ذلك ماحدا ب"هيرودتس" المؤرخ الاغريقي حينما علم بما كان يصيب المعابد الامونية من أسلاب الحروب إلى القول بان "المرويين" كانوا يأتمرون للكهنة ، كلما طلبوا إليهم الذهاب للحرب ويبدوا أن سلطة الملوك كانت مطلقة علي الرعايا. كما يتضح ذلك من مسلة "بعانخي" التي جاء فيها:ـ

انتم يا من تعيشون أمواتا .

البؤساء - الضعفاء الموتى .

ويا أبواب المدينة ومداخلها .

إذا لم تنصاع لأوامري.

سيصب عليك الملك لعنته .

وهناك دوافع روحية لطاعة آمون منها : هو الذي ينزل الإمطار فيسقي الزرع والضرع والفيضان العميم . خلق الجبال والأراضي المرتفعة ، خلق الشهور ، أوجد الصيف وفصله ، الشتاء ويومه ، آمون رع سيد عروش الأرض

جاء في قطعة أخرى يصف فيها الملك (هارسيونيق) رحلته لارض نبته ،

حيث تم تتويجه يقول فيها :-

ياملك ارض المحس

تعال مندفعاً مع تيار النهر إلى..

تعال هنا لمعبد آمون ..

أعطى تاج الملوك ارض المحس

لاهبكم كل البقاع

ولاهبكم الفيضان العميم .

والأمطار الدافقة ..

واضع كل الأعداء تحت رحمتكم

فلا عاش من يعاديكم

والدم .. الدم .. للأعداء.

( راجع عبد الهادي الصديق : أصول الشعر السوداني،والتي اوردها كمخطوطات إختارها عالم الآثار د. هيكوك من أعداد مختلفة من مجلة السودان في رسائل ومدونات ومجلة كوش " مجلدات كوش باجزائها".).

من هذه الوثيقة تتضح وظائف أخرى من وظائف الملوك منها :ـ

أن الملك هو ممثل الاله آمون في الأرض ، وان هذا الملك هو الذي يهب الرعايا ( كل البقاع).

وإذا جاز التفسير يمكن القول بان الملك هو المتحكم في كل الأراضي الزراعية الخصبة التي يهبها لرعاياه للعمل فيها ، وانه يهبهم الفيضان العميم اللازم للزرع والضرع وبحسبان أن النيل هو عصب حياة رعايا نبتة ، إضافة للامطارالدافقة والتي تحي الأرض بعد موتها وتسقي الزرع والضرع والتي بدونها لا تكون هناك حياة.

ونتابع في الحلقة القادمة تطور المعتقدات في مملكة مروي "300ق.م- 350 م".

المصادر والمراجع :

1- تاج السر عثمان : التاريخ الإجتماعي للسودان القديم ( مخطوط غير منشور).

2- عثمان عبد الله السمحوني :نبتة ومروي في بلاد كوش ، جامعة الخرطوم، شعبة أبحاث السودان، 1970.

3- آركل : تاريخ السودان منذ أقدم العصور وحتي 1821م ، 1961م ( بالانجليزي).

4- عبد الهادي صديق : أصول الشعر السوداني، دار جامعة الخرطوم للنشر 1989م

5- عمر حاج الزاكي : الإله آمون في مملكة مروي، مطبوعات كلية الدراسات العليا ، تحت رقم(5)، جامعة الخرطوم 1983م.

7

المعتقدات في تاريخ السودان القديم (3)

تناولنا في الحلقتين السابقتين نشأة وتطور المعتقدات في السودان القديم التي بدأت بذورها منذ نهاية العصر الحجري الحديث، كما وضح من حفريات الخرطوم والشهيناب "شمال امدرمان"، وحضارة المجموعة (أ) ، وحضارة المجموعة (ج)، واللتين اوضحتا الاعتقاد في حياة أخري بعد الموت ، كما ظهر من الأشياء التي تدفن مع الميت، وحتي نشأة مملكة كرمة التي شهدت قيام المجتمع الزراعي الرعوي وقيام الدولة والتفاوت الطبقي، وظهور فئة الكهنة التي كانت تمتلك ثروات كبيرة ولها تنظيم إداري دقيق تمكنت عن طريقه جمع الزكاة من المواطنين، إلي أن قضي الإحتلال المصري علي مملكة كرمة.

وفي فترة الإحتلال المصري تأثر السودانيون علي مستوي الطبقات الحاكمة بدرجة كبيرة بالديانة المصرية وعبدوا آلهتها وتثقفوا بثقافتها، وتطورت المدن الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد ، وتم تشييد المعابد الفخمة والتي لاتقل بعضها عن معابد مصر في أبهتها ورونقها كما توضح آثار تلك الفترة. كما اتسعت فئة الكهنة التي بدأت تظهر منذ حضارة كرمة، والتي تأثرت كثيرا بتعاليم الديانة المصرية

كما تابعنا التطور الجديد في الديانة بعد قيام مملكة نبتة ولاحظنا التأثير المصري من خلال عبادة الآله" آمون" مع آلهة النبتيين الأخري، إضافة إلي إستخدام اللغة المصرية "الهيروغلوفية"، والتوسع في بناء المعابد والتماثيل الضخمة، ونظام الحكم بالحق الألهي حيث كان يحكم ملوك نبتة بإسم الإله "آمون رع".

ونتابع في هذه الحلقة الأخيرة التطور الجديد في المعتقدات بعد قيام مملكة مروي.

.

مملكة مروي(300ق.م-350م) :ـ

تقع مملكة مروي علي الضفة الشرقية من النيل مابين الشلال الخامس والسادس وعلي مسافة اربعة أميال إالي الشمال من محطة كبوشية في منطقة شندي، وتميزت بموقعها باعتبارها :ملتقي طرق تجارية ومنطقة زراعية ورعوية، وبالقرب من مناطق تعدين الذهب.

كانت مملكة مروي تطوراً ارقي واوسع في مسار الدولة السودانية ، وفيها تجسد الاستقلال الحضاري واللغوي والديني.

- في الجانب الاقتصادي: تطورت أساليب وفنون الرعي وتربية الحيوانات، حيث ظهر اهتمام اكبر بالماشية وبناء الحفائر لتخزين المياه واستعمالها في فترات الشح.

- دخلت الساقية السودان في العهد المروي ، واحدثت تطوراً هائلاً في القوه المنتجة حيث حلت قوة الحيوان محل قوة الإنسان العضلية ، وتم إدخال زراعة محاصيل جديدة ، أصبحت هنالك اكثر من دورة زراعية واحدة.

- ازدهرت علاقة مروي التجارية مع مصر في عهود البطالمة واليونان والرومان ، وكانت أهم صادرات مروي إلى مصر هي: سن الفيل والصمغ والروائح والخشب وريش النعام بالإضافة إلى الرقيق ، وكانت التجارة تتم بالمقايضة .

- شهدت مروي صناعة الحديد الذي شكل ثورة تقنية كبيرة. وتم استخدامه في صناعة الأسلحة وأدوات الإنتاج الزراعية مما أدى إلى تطور الزراعة والصناعة الحرفية ، كما تطورت صناعة الفخار المحلي اللامع .

وفي الجانب الثقافي - الفكري شهدت هذه الفترة اختراع الكتابة

المروية ،وكان ذلك خطوة كبيرة في نضوج واكتمال حضارة مروي، وظهرت آلهة جديدة محلية : ابادماك ،ارنستوفس , سبوي مكر .

تفاعل المرويون مع ثقافات وحضارات اليونان والرومان، كما يتضح في فنون ونقوش المرويين في المعابد ، وكانت حصيلة التفاعل حضارة مروية سودانية ذات خصائص وهوية مستقلة ، كما تطورت فنون الرسم.والموسيقي نتيجة للتطورات الاقتصادية والثقافية والتفاعل مع العالم الخارجي.

ظهور آلهه محلية جديدة:

نلاحظ أن المرويين تخلصوا من عبادة الإله "آمون"، وظهرت آلهه محلية جديدة مثل: أبادماك ، ارسنوفس ، وسبوي مكر، كما تم إتخاذ طابع جديد من المعمار الديني تمثل في المعبد ذي القاعة الواحدة.

وفي حوالي (270ق.م أو 230 ق.م) بني الملك ارتحماني معبد الأسد الشهير في المصورات الصفراء للإله ابدماك ويمثل هذا البناء ابتعادا واضحا من الطابع المصري. كما أنه من المثير للاهتمام أن المرويين بدأوا يظهرون سمات وموضوعات متميزة مثل: اله الأسد ، عروش الأسد ، مواكب الأفيال، ورموز للابقار والتماسيح ، والثعبان.

وكان الاله (ابادماك) يظهر في أشكال متعددة مثل: ثعبان برأس أسد، وبرؤوس متعددة للأسد التي ترمز إلي كمال رؤيته وحضوره وعنايته، كما يظهروهويشد من من عضد الملك والملكة بيدين ويعطي كل واحد منهما باقة من العيش باليدين الآخرين.

كانت الآلهه في بعض نقوش مروي القديمة تصور منبثقة من زهرة الثالوث المقدسة ، وهناك نقوش كثيرة يظهر فيها الثعبان المقدس حارسا للموتي أو ملتفا علي الأضرحة أوطالعا من تلك الزهرة.

ومن آلهة مروي (ارنستوفس ) الذي يظهر في صورة صياد يمسك غزالة بيده وباقة من الزهور في اليد الأخري، ومن الآلهه ايضا (هورس) وصورته علي هيئة جسم إنسان عليه رأس نسر.

ويبدو أن تلك الحيوانات ( الأسد، الفيل، التمساح، البقرة،الثعبان، النسر) وعلي رأسها الأسد كانت مقدسة عند المرويين كما هوالحال عند بعض القبائل الإفريقية، كما يرمز قندول العيش " الذرة" والغزال والابقار ألي أهمية الزراعة والرعي والصيد في معيشة المرويين.

المعبد الكبير في مروي:

يتميز المعبد الكبير بموقع المصورات باسلوب بناء لامثيل له في العمارتين النوبية والمصرية ، ويتكون المبني من عدد من المعابد والممرات المعقدة ، ويخلو موقع المصورات من أي مباني سكنية أو مدافن. ويري عالم الآثار "هنزا" :إن هذه المباني المختلفة قد أعدت للآغراض الدينية البحتة، إذا استثنينا بعض الملحلقات الضرورية لإقامة الكهنة والمشرفين علي إجراء الشعائر ، وفيما عدا ذلك كما أشرنا سابقالايوجد هنا أثر لمدينة أو قرية أو مقبرة، مما يشير إلي أن المصورات الصفرا كانت تمثل، حسب هذه المعطيات، مركزا للحجاج ، حيث يقصدها في فترات بعينها من السنة المرويون من كل مكان لإقامة الأعياد المقدسة وذبح القرابين. ( للمزيد من التفاصيل حول "المعبد الكبير في مروي" راجع:ي.ب.مبيكو " المعبد الكبير في مروي " ، تاريخ الحضارة واللغة في السودان القديم، ترجمة تاج السر الحسن، في مجلة الثقافة السودانية ، العدد (12)،نوفمبر 1979م).

نشيد ابادماك:

يوضح نشيد ابادماك مغزي عقيدة الاله ابادماك (رأس الأسد)، ويعكس في جوهره الخصائص الدينية للمرويين. يؤكد عالم الآثار " هنزا" أن النشيد من حيث جوهره ومحتواه يعتبر مرويا بحتا.

ومن مقاطع النشيد :

1. التحية لك ياابدميك* ، سيد تويلكيت**

2. الاله العظيم سيد ابيريب***

3. الملك العظيم(الأول) لأرض تانحسي**** ، أسد الجنوب، ذي اليد الطولي

4. الملك العظيم الذي يستجيب لنداء من يدعوه.

5. حامل السر ، أما هو فطلسم لايدري كنهه.

6. لاتراه الأعين، غير واضح، ولا النساء أو الرجال.

7. ليس هناك سدود تقف أمامه، لا في السماء ولا في الأرض .

8. يعطي الغذاء لكل الناس

9. الذي يلفظ الأنفاس القائظة علي أعدائه، وفي هذا تتجلي مقدرته " قوته الخاصة" التي تقضي علي الأعداء بمساعدته

10. هو الذي يقضي علي جميع الذين يضمرون الخيانة والشر ضده، المعطي للعرش عرش السلطة لذلك الذي يطلبه، وملك الغضب.

11. العظيم بمظهره.

(راجع مبيكو فسكايا : مرجع سابق).

وقبل تحليل هذا النشيد ، نوضح الآتي:

*ايدميك وتعني إسم الإله أبادماك.

** تولكيت : الاسم القديم لمنطقة النقعة

*** ايبريب : التسمية القديمة للمصورات الصفرا.

**** تانحسي : من الأسماء للسودان القديم ، ويرد السودان القديم في المصادر التاريخية بأسماء مختلفة مثل: "تانحسي" ، و"تاستي" ( أرض القسي)، و"واوات" (الإقليم الذي يقع بين الشلال الأول والثاني)، و"كوش" ( الاقليم الذي جنوب الشلال الثاني)، كما يرد بإسم "إثيوبيا" ( سمر الوجوه)، ويرد بإسم "النبتيين" و"المرويين"، و"بلاد النوبة"، وأطلق عليه المؤرخون من الرحالة العرب في العصور الوسطي إسم "السودان الشرقي".

في تحليلنا للنشيد نشير إلي الآتي.

واضح من النشيد أن الإله ابادماك يجيب دعوة الداعي ، ولايدرك كنهه، ولاتراه العين، وليس هناك شئ يقف أمامه في الأرض والسماء، ويعطي الغذاء للناس ، وأنه إله حرب قوي يلفظ الأنفاس القائظة علي أعدائه مما يعجل بالقضاء عليهم، ويقضي علي جميع الذين يضمرون الخيانة والشر ضده، وهو ملك الغضب ، ويعطي عرش السلطة لمن يطلبه، وهو مهاب وعظيم المظهر.

هذا وقد كان يعتبر الإله ابادماك إله حرب ، وهو الإله الرئيسي لعصر مروي.

. وعلي مستوي الدولة استمر الصراع بين الملوك والكهنة وهنا ترد قصة ارجمنيسي (اركماني ) الشهيرة، وهي انه كان للكهنة سلطة علي الملوك في مروي وكان من عادة كهنة مروي انهم إذا غضبوا علي ملك أرسلوا إليه رسلاً يأمرونه بقتل نفسه بحجة أن ذلك يسر الآلهة . قيل وكان الأمر يسحره فيخضع له صاغراً،حتى قام ارجمنيس الذي كان ملكاً حربياً مثقفاً بآداب اليونان وعلومهم ، وكان يكره الكهنة ولا يطيق غطرستهم ، فأرسلوا أليه أمرا ليقتل نفسه فهاجه الأمر وحمل عليهم في الهيكل الذهبي الذي كانوا يقيمون فيه وقتلهم عن أخرهم ، وسن قوانين جديدة لمملكته وحور كثيراً في ديانة المرويين.

ويتضح من هذه الرواية التطور الجديد الذي حدث في علاقة الدين أو الكهنة بالدولة.

واخيراً يمكن أن نتصور أن ملوك مروي الذين كانوا يحكمون باسم الآلهة ، كانت لهم سيطرة مطلقة علي الرعايا ، كما كانوا يمتلكون الأراضي الزراعية ويعتبرون العاملين فيها عبيداً لهم ، هذا إضافة إلى الضرائب والإتاوات التي كانت تصلهم من الرعايا والأقاليم وغنائم واسلاب الحروب ومن عائد التجارة ، وعليه يمكن أن نتصور أن هؤلاء الملوك جمعوا ثروات تم تحويلها إلى كنوز من الذهب والفضة وانفاق جزء كبير منها في بناء الأهرامات والأعمال الفنية العظيمة الشامخة التي تلمسها في أطلال وأثار ـ مروي / كبوشية

وبعد سقوط مملكة مروي ظهرت فترة غامضة (350م-550م) أطلق عليها علماء الآثار فترة المجموعة (×)، ورغم أن تلك الفترة غير واضحة المعالم، الا اننا استخلصنا أهم خطوطها العامة التي تتلخص في ممارسة سكانها للزراعة والرعي، ومواصلة سكانها لصناعة الحديد ، وتغيرت طقوس الطابع المصري في بناء المقابر وطرق الدفن، وكثرة وجود الضحايا البشرية والحيوانية والتي تمثل خليطا من حضارة بيزنطية ومروية ، ولم تخل من الآثار البدائية.

وفي نهاية فترة المحموعة(×)، نسمع عن ظهور ممالك ثلاث قامت هي مملكة : نوباديا والمقرة وعلوة ، تلك الممالك التي أصبحت مسيحية فيما، وبقيام تلك الممالك انتهي تاريخ السودان السودان القديم وبدأ تاريخ السودان الوسيط والذي شهد قيام ممالك النوبة المسيحية. وقد تناولت تلك الفترة بالدراسة في مؤلفي " تاريخ النوبة الإقتصادي الإجتماعي" ، دار عزة 2003م".

المصادر :

1- شيني : مروي حضارة سودانية، لندن، 1967م( بالانجليزي)

2- ف.هنزا، وي.هنزا ، حضارة السودان القديم ، ليبزغ 1968م ( بالانجليزي).

3- خضر عبد الكريم : مرويات ، مجلة حروف، دار النشر جامعة الخرطوم، العدد الرابع، يونيو 1993م.

4- ي. مبيكو فسكايا " المعبد الكبير في مروي "في " مروي ، تاريخ الحضارة واللغة في السودان القديم" ، ترجمة تاج السر الحسن ، في مجلة " الثقافة السودانية"، العدد(12)، نوفمبر 1979م.

5- تاج السر عثمان: التاريخ الإجتماعي للسودان القديم ( مخطوط غير منشور).

8

وظائف الدين في تاريخ السودان القديم

تناولنا في ثلاث حلقات سابقة " المعتقدات في تاريخ السودان القديم"، ومن خلال عرضنا يمكن أن نصل إلي إستنتاجات حول " وظائف الدين في تاريخ السودان القديم" والتي يمكن تلخصيها في الآتي:

1- بدأت تظهر بذور الأديان والمعتقدات في نهاية العصر الحجري الحديث، كما وضح من حفريات منطقتي " الخرطوم" و"الشهيناب" شمال أم درمان، وحضارة المجموعة (أ) ، وحضارة المجموعة(ج) واللتين اوضحتا الإعتقاد في حياة أخري بعد الموت ، كما ظهر من الأشياء التي كانت تدفن مع الميت.

2- بقيام مملكة كرمة التي شهدت تطور المجتمع الزراعي الرعوي، وقيام الدولة، وظهور التفاوت الطبقي الذي تمثل في: طبقة الملوك والحكام والكهنة والموظفين وقادة الجيش، والطبقات الفقيرة التي تتكون من : المزراعين والحرفيين والرقيق. ولاحظنا ظهور فئة الكهنة التي كانت تمتلك ثروات كبيرة ، ولها تنظيم إداري دقيق تمكنت عن طريقه من جمع الزكاة من المواطنين ، كما أشار عالم الآثار " شارلس بونيه". أي أن الدين تطور في وظائفه مع ظهور الدولة وإنقسام المجتمع إلي طبقات، واصبح في خدمة مصالح الطبقات الحاكمة التي كانت تحكم بالحق الالهي بواسطة الكهنة، فبالاضافة لضمان استمرار حكمها بالقمع بواسطة الجيش ، كانت الطبقات الحاكمة تحتاج لوسائل دينية وروحية تتحكم بها علي الجماهير وتخضعها لمصالحها.

3- بعد زوال مملكة كرمة علي يد الإحتلال المصري ، تأثر السودان القديم بعبادة الاله "آمون" ( اله الدولة المصرية أو الدولة المنتصرة عسكريا)، وتم تشييد المعابد الفخمة التي تظهر في آثار تلك الفترة.

4- وفي مملكة نبتة التي كانت تطورا اوسع للدولة السودانية، استمرت عبادة الإله "آمون رع" ، وظهرت طبيعة الحكم بالحق الإلهي لملوك نبتة من خلال أعمال ونشاط الملوك التي كانت تدور حول خدمة الآلهه لضمان مصالحهم من خلال بناء المعابد لها. كما تعكس اللوحات الأثرية الصراع الذي كان يدور بين الملوك والكهنة الذين كانوا يتحكمون في الملوك ، كما ظهر من مسلة الملك "بعانخي" التي تقول " أنا الملك من صلب الرب ، وربما يصنع الرب الملوك" ، أي أن الملوك كانوا من صلب الرب ، ويحكمون بالحق الإلهي. وكانت السلطة الدينية للكهنة تحتاج إلي القوة لتحميها وتدعمها في نزوعها للتوسع، وهذا الدور كان مناطا ب"الإله آمون". وكانت المعابد الآمونية تدر دخلا وثروة كبيرة تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها اليومية والموسمية نحو أفراد الأسرة المالكة، وكانت مصادر تلك الثروة من : الهبات والانعامات الملكية التي كانت تصلها عقب الزيارات والغزوات" السلب والنهب"، مثال: أن الملك "بعانخي" كان يوزع الغنائم المأخوذة من المدن المنهزمة في مصر لمعابد الآلهه، وان الملك " آمون نوكي بركي" أهدي الإله "آمون" مقاطعات بحالها ، وأن الملك " نستاسين" قدم قطعانا كبيرة من الأبقار للإله " آمون" بنبتة عقب حروباته الناجحة. أي في توزيع الغنائم كان للإله" آمون" نصيب منها. حتي أن المؤرخ الإغريقي " هيرودتس" لاحظ أن المرويين كانوا يأتمرون للكهنة كلما طلبوا اليهم الذهاب للحرب. وكانت سلطة الملوك مطلقة ، وأن الملك هو ممثل الإله آمون في الأرض ، وأن هذا الملك باسم الإله هو الذي يهب الرعايا " كل البقاع، أو الأرض للزراعة أو الرعي" ، كما توضح مسلة الملك " هارسبوتيق"، مما يشير إلي أن الملوك ومن خلفهم الكهنة كانوا يتحكمون في الأراضي الزراعية الخصبة التي يهبها لرعاياه للعمل فيها مقابل اتاوات معينة، وبحسبان أن الإله "آمون" هو الذي ينزل الأمطار الدافقة التي تسقي الزرع والضرع ، والتي بدونها لاتكون هناك حياة.

5- لاحظنا التطور الجديد للدين في مملكة مروي التي جسدت الإستقلال الحضاري واللغوي والديني ، وتم التخلي عن الإله "آمون " إله المملكة المصرية، وظهرت آلهه محلية جديدة مثل : ابادماك، ارسنوفس ، سبوي مكر، وظهرت المعابد مثل " المعبد الكبير" الذي وصفه عالم الآثار " هنزا" بأنه كان مركز ا للحجاج حيث يقصده المرويون في فترات معينة من السنة من كل مكان لاقامة الأعياد المقدسة وذبح القرابين. ويتضح ايضا أن الإله "ابادماك" كان إله حرب وذو بأس شديد ، يلفظ الإنفاس القائظة علي أعدائه مما يعجل بالقضاء عليهم ، ويظهر في شكل حيوانات مقدسة ترمز للقوة والبأس مثل : الأسد والفيل والتمساح والثعبان. كما تطور الصراع بين الكهنة والملوك ، كما وضح من حادث الملك " اركماني" الذي رفض الانصياع للكهنة بقتل نفسه طقسيا ، وهجم علي الكهنة في الهيكل الذهبي وقتلهم جميعا ، وغَير كثيرا في ديانة المرويين، ويري بعض المؤرخين مثل: "شقير" أنه كان متثقفا بالفلسفة والثقافة اليونانية. مما أدي لتطور جديد في علاقة الدين بالدولة. كما بني الملوك من عائد الحروب( السلب والنهب أو الغنائم) والتجارة والضرائب والاتاوات إهرامات ومعابد وتماثيل ضخمة واعمال فنية مازالت آثارها قائمة في اطلال مروي / كبوشية.

9

نشيد الاله ابادماك في مملكة مروي

“300 ق.م - 350 م”

تقع مملكة مروي علي الضفة الشرقية من النيل مابين الشلال الخامس والسادس وعلي مسافة اربعة أميال إالي الشمال من محطة كبوشية في منطقة شندي، وتميزت بموقعها باعتبارها :ملتقي طرق تجارية ومنطقة زراعية ورعوية، وبالقرب من مناطق تعدين الذهب.

كانت مملكة مروي تطوراً ارقي واوسع في مسار الدولة السودانية ، وفيها تجسد الاستقلال الحضاري واللغوي والديني.

- في الجانب الاقتصادي: تطورت أساليب وفنون الرعي وتربية الحيوانات، حيث ظهر اهتمام اكبر بالماشية وبناء الحفائر لتخزين المياه واستعمالها في فترات الشح.

- دخلت الساقية السودان في العهد المروي ، واحدثت تطوراً هائلاً في القوه المنتجة حيث حلت قوة الحيوان محل قوة الإنسان العضلية ، وتم إدخال زراعة محاصيل جديدة ، أصبحت هنالك اكثر من دورة زراعية واحدة.

- ازدهرت علاقة مروي التجارية مع مصر في عهود البطالمة واليونان والرومان ، وكانت أهم صادرات مروي إلى مصر هي: سن الفيل والصمغ والروائح والخشب وريش النعام بالإضافة إلى الرقيق ، وكانت التجارة تتم بالمقايضة .

- شهدت مروي صناعة الحديد الذي شكل ثورة تقنية كبيرة. وتم استخدامه في صناعة الأسلحة وأدوات الإنتاج الزراعية مما أدى إلى تطور الزراعة والصناعة الحرفية ، كما تطورت صناعة الفخار المحلي اللامع .

وفي الجانب الثقافي - الفكري شهدت هذه الفترة اختراع الكتابة المروية ،وكان ذلك خطوة كبيرة في نضوج واكتمال حضارة مروي، وظهرت آلهة جديدة محلية : ابادماك ،ارنستوفس , سبوي مكر .

تفاعل المرويون مع ثقافات وحضارات اليونان والرومان، كما يتضح في فنون ونقوش المرويين في المعابد ، وكانت حصيلة التفاعل حضارة مروية سودانية ذات خصائص وهوية مستقلة ، كما تطورت فنون الرسم.والموسيقي نتيجة للتطورات الاقتصادية والثقافية والتفاعل مع العالم الخارجي.

ظهور آلهه محلية جديدة:

نلاحظ أن المرويين تخلصوا من عبادة الإله "آمون"، وظهرت آلهه محلية جديدة مثل: أبادماك ، ارسنوفس ، وسبوي مكر، كما تم إتخاذ طابع جديد من المعمار الديني تمثل في المعبد ذي القاعة الواحدة.

وفي حوالي (270ق.م أو 230 ق.م) بني الملك ارتحماني معبد الأسد الشهير في المصورات الصفراء للإله ابدماك ويمثل هذا البناء ابتعادا واضحا من الطابع المصري. كما أنه من المثير للاهتمام أن المرويين بدأوا يظهرون سمات وموضوعات متميزة مثل: اله الأسد ، عروش الأسد ، مواكب الأفيال، ورموز للابقار والتماسيح ، والثعبان.

وكان الاله (ابادماك) يظهر في أشكال متعددة مثل: ثعبان برأس أسد، وبرؤوس متعددة للأسد التي ترمز إلي كمال رؤيته وحضوره وعنايته، كما يظهروهويشد من من عضد الملك والملكة بيدين ويعطي كل واحد منهما باقة من العيش باليدين الآخرين.

كانت الآلهه في بعض نقوش مروي القديمة تصور منبثقة من زهرة الثالوث المقدسة ، وهناك نقوش كثيرة يظهر فيها الثعبان المقدس حارسا للموتي أو ملتفا علي الأضرحة أوطالعا من تلك الزهرة.

ومن آلهة مروي (ارنستوفس ) الذي يظهر في صورة صياد يمسك غزالة بيده وباقة من الزهور في اليد الأخري، ومن الآلهه ايضا (هورس) وصورته علي هيئة جسم إنسان عليه رأس نسر.

ويبدو أن تلك الحيوانات ( الأسد، الفيل، التمساح، البقرة،الثعبان، النسر) وعلي رأسها الأسد كانت مقدسة عند المرويين كما هوالحال عند بعض القبائل الإفريقية، كما يرمز قندول العيش " الذرة" والغزال والابقار ألي أهمية الزراعة والرعي والصيد في معيشة المرويين.

المعبد الكبير في مروي:

يتميز المعبد الكبير بموقع المصورات باسلوب بناء لامثيل له في العمارتين النوبية والمصرية ، ويتكون المبني من عدد من المعابد والممرات المعقدة ، ويخلو موقع المصورات من أي مباني سكنية أو مدافن. ويري عالم الآثار "هنزا" :إن هذه المباني المختلفة قد أعدت للآغراض الدينية البحتة، إذا استثنينا بعض الملحلقات الضرورية لإقامة الكهنة والمشرفين علي إجراء الشعائر ، وفيما عدا ذلك كما أشرنا سابقالايوجد هنا أثر لمدينة أو قرية أو مقبرة، مما يشير إلي أن المصورات الصفرا كانت تمثل، حسب هذه المعطيات، مركزا للحجاج ، حيث يقصدها في فترات بعينها من السنة المرويون من كل مكان لإقامة الأعياد المقدسة وذبح القرابين. ( للمزيد من التفاصيل حول "المعبد الكبير في مروي" راجع:ي.ب.مبيكو " المعبد الكبير في مروي " ، تاريخ الحضارة واللغة في السودان القديم، ترجمة تاج السر الحسن، في مجلة الثقافة السودانية ، العدد (12)،نوفمبر 1979م).

نشيد ابادماك:

يوضح نشيد ابادماك مغزي عقيدة الاله ابادماك (رأس الأسد)، ويعكس في جوهره الخصائص الدينية للمرويين. يؤكد عالم الآثار " هنزا" أن النشيد من حيث جوهره ومحتواه يعتبر مرويا بحتا.

ومن مقاطع النشيد :

1. التحية لك ياابدميك* ، سيد تويلكيت**

2. الاله العظيم سيد ابيريب***

3. الملك العظيم(الأول) لأرض تانحسي**** ، أسد الجنوب، ذي اليد الطولي

4. الملك العظيم الذي يستجيب لنداء من يدعوه.

5. حامل السر ، أما هو فطلسم لايدري كنهه.

6. لاتراه الأعين، غير واضح، ولا النساء أو الرجال.

7. ليس هناك سدود تقف أمامه، لا في السماء ولا في الأرض .

8. يعطي الغذاء لكل الناس

9. الذي يلفظ الأنفاس القائظة علي أعدائه، وفي هذا تتجلي مقدرته " قوته الخاصة" التي تقضي علي الأعداء بمساعدته

10. هو الذي يقضي علي جميع الذين يضمرون الخيانة والشر ضده، المعطي للعرش عرش السلطة لذلك الذي يطلبه، وملك الغضب.

11. العظيم بمظهره.

(راجع مبيكو فسكايا : مرجع سابق).

وقبل تحليل هذا النشيد ، نوضح الآتي:

*ايدميك وتعني إسم الإله أبادماك.

** تولكيت : الاسم القديم لمنطقة النقعة

*** ايبريب : التسمية القديمة للمصورات الصفرا.

**** تانحسي : من الأسماء للسودان القديم ، ويرد السودان القديم في المصادر التاريخية بأسماء مختلفة مثل: "تانحسي" ، و"تاستي" ( أرض القسي)، و"واوات" (الإقليم الذي يقع بين الشلال الأول والثاني)، و"كوش" ( الاقليم الذي جنوب الشلال الثاني)، كما يرد بإسم "إثيوبيا" ( سمر الوجوه)، ويرد بإسم "النبتيين" و"المرويين"، و"بلاد النوبة"، وأطلق عليه المؤرخون من الرحالة العرب في العصور الوسطي إسم "السودان الشرقي".

في تحليلنا للنشيد نشير إلي الآتي.

واضح من النشيد أن الإله ابادماك يجيب دعوة الداعي ، ولايدرك كنهه، ولاتراه العين، وليس هناك شئ يقف أمامه في الأرض والسماء، ويعطي الغذاء للناس ، وأنه إله حرب قوي يلفظ الأنفاس القائظة علي أعدائه مما يعجل بالقضاء عليهم، ويقضي علي جميع الذين يضمرون الخيانة والشر ضده، وهو ملك الغضب ، ويعطي عرش السلطة لمن يطلبه، وهو مهاب وعظيم المظهر.

هذا وقد كان يعتبر الإله ابادماك إله حرب ، وهو الإله الرئيسي لعصر مروي.

. وعلي مستوي الدولة استمر الصراع بين الملوك والكهنة وهنا ترد قصة ارجمنيسي (اركماني ) الشهيرة، وهي انه كان للكهنة سلطة علي الملوك في مروي وكان من عادة كهنة مروي انهم إذا غضبوا علي ملك أرسلوا إليه رسلاً يأمرونه بقتل نفسه بحجة أن ذلك يسر الآلهة . قيل وكان الأمر يسحره فيخضع له صاغراً،حتى قام ارجمنيس الذي كان ملكاً حربياً مثقفاً بآداب اليونان وعلومهم ، وكان يكره الكهنة ولا يطيق غطرستهم ، فأرسلوا أليه أمرا ليقتل نفسه فهاجه الأمر وحمل عليهم في الهيكل الذهبي الذي كانوا يقيمون فيه وقتلهم عن أخرهم ، وسن قوانين جديدة لمملكته وحور كثيراً في ديانة المرويين.

ويتضح من هذه الرواية التطور الجديد الذي حدث في علاقة الدين أو الكهنة بالدولة.

واخيراً يمكن أن نتصور أن ملوك مروي الذين كانوا يحكمون باسم الآلهة ، كانت لهم سيطرة مطلقة علي الرعايا ، كما كانوا يمتلكون الأراضي الزراعية ويعتبرون العاملين فيها اقناناً لهم ، هذا إضافة إلى الضرائب والإتاوات التي كانت تصلهم من الرعايا والأقاليم وغنائم واسلاب الحروب ومن عائد التجارة ، وعليه يمكن أن نتصور أن هؤلاء الملوك جمعوا ثروات تم تحويلها إلى كنوز من الذهب والفضة وانفاق جزء كبير منها في بناء الأهرامات والأعمال الفنية العظيمة الشامخة التي تلمسها في أطلال وأثار ـ مروي / كبوشية

المصادر والمراجع :

1- شيني : مروي حضارة سودانية، لندن، 1967م( بالانجليزي)

2- ف.هنزا، وي.هنزا ، حضارة السودان القديم ، ليبزغ 1968م ( بالانجليزي).

3- خضر عبد الكريم : مرويات ، مجلة حروف، دار النشر جامعة الخرطوم، العدد الرابع، يونيو 1993م.

4- ي. مبيكو فسكايا " المعبد الكبير في مروي "في " مروي ، تاريخ الحضارة واللغة في السودان القديم" ، ترجمة تاج السر الحسن ، في مجلة " الثقافة السودانية"، العدد(12)، نوفمبر 1979م.

5- تاج السر عثمان: التاريخ الإجتماعي للسودان القديم ( مخطوط غير منشور).

.

10

وظائف الكهنة في مملكة نبتة

"850 ق.م – 300 ق.م"

معلوم أن مملكة نبتة كانت تقع في أسفل الشلال الرابع في منطقتي كريمة ومروي بالولاية الشمالية حاليا، ويطلق علي سكانها "النبتيين" أو "المرويين"، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي علي الطريق النهري التجاري بين الشمال والجنوب، وطبيعتها كمنطقة زراعية، ومعبر لمناطق التعدين في الصحراء الشرقية. هذا الموقع الاستراتيجي مكنها من أن تصبح مركزا تجاريا وسياسيا وسكنيا وعسكريا مهما.

كما اصبحت ايضا مركزا مهما خلال فترة الدولة المصرية الحديثة التي بدأ ملوكها في إنشاء العديد من المباني بها وإقامة اللوحات تخليدا لذكراهم، وعلي الأخص الملك رمسيس الثاني "1298ق.م- 1232ق.م" ، وأصبحت نبتة تحتل مكانه مرموقة لعبادة الاله "آمون رع " ( الة الدولة الرسمي في المملكة المصرية الحديثة) التي صار لها مكانة خاصة في كوش. وقد اصبح الاله "آمون رع" واله النوبة "ديدون " يعرفان ببعضهما البعض كعبادة موحدة. وظل التأثير المصري قويا ومستمرا لفترة طويلة في السودان، كما يتضح من إستخدام اللغة " الهيروغلوفية"المصرية وعبادة آلهة مصر ، إضافة ألي آلهة النوبة المحلية.

ومن مجموعة الكتابات باللغة المصرية التي تركها ملوك نبتة نتعرف علي جانب من نشاطهم وأعمالهم التي كانت تدور حول خدمة الآلهة ببناء المعابد لها أو في خدمة رعاياهم بتوفير الغذاء لهم ، فضلا عن الأعمال الحربية والعسكرية. كما تعكس اللوحات نوعا من الصراع حول السلطة كان يدور بين الملك والكهنة، كما نقرأ في لوحات الملك "اسبلتا" ، ومنها نستنتج أن نظام الحكم كان كهنوتيا، وأن الكهنة كانوا يتحكمون في الملوك ، ومنها نشهد بداية صراع الملوك للتحرر من سيطرة الكهنة ، أي أن الكهنة كانوا ينتخبون الملوك ويعزلونهم ، وكان الملوك يصارعون ضد هذا التحكم.

وطبيعة نظام الحكم "الكهنوتي" أو "الملوك الآلهة" في نبتة يظهر في إفتتاحية مسلة الملك (بعانخي) التي كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد التي جاء فيها:

أنا الملك من صلب الرب

آمون الخالق والخالق أبدا

ثم يواصل ويقول :-

ربما يصنع الرب الملوك

وربما يلد الرجال الملوك

ولكنما آمون خلقني وحدي

ونفهم من أعلاه أن بعانخي هو من صلب الرب، وان الرب هو الذي يصنع الملوك، بمعني أن الكهنة في نهاية الآمر هم الذين يختارون الملوك وهم الذين يأمرون بقتلهم قتلا طقسياً باعتبار أن ذلك هو مشيئة الرب التي يجب عليهم تنفيذها عن طواعية .

ولم تخل لوحة من لوحات تتويج ملوك نبتة من نصوص تؤكد شرعية تولي كل منهم للعرش وإسناد ذلك لادارة "الإله آمون"

وإذا كانت السلطة الدينية ، ومازالت تحتاج للقوة لتحميها وتدعمها عند نزوعها للتوسع ،فان ذينك الدورين أنيطا بالإله آمون بصفته المعطي لسلطان ملوك نبتة.

كما كان للمعابد الآمونية مصادر تدر عليها رزقاً دائما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها اليومية والموسمية نحو أفراد الأسرة المالكة ومصادر ذلك هي : الهبات والانعامات الملكية التي تصلها عقب الزيارات والغزوات ( للمزيد من التفاصيل:راجع عمر حاج الزاكي : الاله آمون في مملكة مروي).

ومثال آخر أن الملك" بعانخي" كان يوزع الغنائم المأخوذة من المدن المنهزمة في مصر لمعابد الآلهة فيها ، وان الملك (آمون نوكي يركي) اهدي الإله (آمون ) مقاطعات بحالها وان الملك " نستاسين" قدم قطعاناً كبيرة من الأبقار للإله آمون بنيته عقب حروبا ته الناجحة .

ولعل ذلك ماحدا ب"هيرودتس" المؤرخ الاغريقي حينما علم بما كان يصيب المعابد الامونية من أسلاب الحروب إلى القول بان "المرويين" كانوا يأتمرون للكهنة ، كلما طلبوا إليهم الذهاب للحرب ويبدوا أن سلطة الملوك كانت مطلقة علي الرعايا. كما يتضح ذلك من مسلة "بعانخي" التي جاء فيها:ـ

انتم يا من تعيشون أمواتا .

البؤساء - الضعفاء الموتى .

ويا أبواب المدينة ومداخلها .

إذا لم تنصاع لأوامري.

سيصب عليك الملك لعنته .

وهناك دوافع روحية لطاعة آمون منها : هو الذي ينزل الإمطار فيسقي الزرع والضرع والفيضان العميم . خلق الجبال والأراضي المرتفعة ، خلق الشهور ، أوجد الصيف وفصله ، الشتاء ويومه ، آمون رع سيد عروش الأرض

جاء في قطعة أخرى يصف فيها الملك (هارسيونيق) رحلته لارض نبته ،

حيث تم تتويجه يقول فيها :-

ياملك ارض المحس

تعال مندفعاً مع تيار النهر إلى..

تعال هنا لمعبد آمون ..

أعطى تاج الملوك ارض المحس

لاهبكم كل البقاع

ولاهبكم الفيضان العميم .

والأمطار الدافقة ..

واضع كل الأعداء تحت رحمتكم

فلا عاش من يعاديكم

والدم .. الدم .. للأعداء.

( راجع عبد الهادي الصديق : أصول الشعر السوداني،والتي اوردها كمخطوطات إختارها عالم الآثار د. هيكوك من أعداد مختلفة من مجلة السودان في رسائل ومدونات ومجلة كوش " مجلدات كوش باجزائها".).

من هذه الوثيقة تتضح وظائف أخرى من وظائف الملوك منها :ـ

أن الملك هو ممثل الاله آمون في الأرض ، وان هذا الملك هو الذي يهب الرعايا ( كل البقاع).

وإذا جاز التفسير يمكن القول بان الملك هو المتحكم في كل الأراضي الزراعية الخصبة التي يهبها لرعاياه للعمل فيها ، وانه يهبهم الفيضان العميم اللازم للزرع والضرع وبحسبان أن النيل هو عصب حياة رعايا نبتة ، إضافة للامطارالدافقة والتي تحي الأرض بعد موتها وتسقي الزرع والضرع والتي بدونها لا تكون هناك حياة

11

التعليم في السودان القديم

أشرنا في المقال السابق الي دور التعليم في تطور المجتمع وكاستثمار بشري ، و ضرورة دعم الدولة للتعليم ورفع ميزانيته ( الميزانية الحالية للتعليم لا تتجاوز 1%) ، وتوفير مقومات التعليم من: اساتذة وكتاب ومكتبات ومعامل، ونشاط مدرسي مصاحب للعملية التعليمية والتربوية ، وتحسين واستقرار وضع المعلمين المعيشي والمهنى ، وديمقراطية واستقلالية نقابات المعلمين واتحادات الطلاب، وحرية البحث العلمي والأكاديمي واستقلالية الجامعات، وتحسين بيئة المدارس ، وأن يكون التعليم شاملا ومجانيا وديمقراطيا ومتاحا للجميع غض النظر عن السكن في المدينة أو الريف أو الأصل الطبقي ، أو الدين أو النوع ، أو اللغة أو العرق ، وأن يكون شاملا للتعليم المهنى والاكاديمي ، ووضع الأساس لتعليم جيد ، باعتبار أن التعليم معيار لتقدم المجتمع في مختلف المناحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، واصبح في عالم اليوم أداة جبارة واستثمار بشري لا يقدر بثمن لمستقبل البلاد والبشرية ، وكل التحولات الجارية في الميادين المختلفة ترجع الى تطور المعرفة والتعليم التى راكمتها البشرية خلال سنوات طويلة ورتبتها في حقائق منطقية منظمة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل الى أن وصلتنا بعد ان اضفنا اليها الجديد المبتكر في عالم المعرفة والحضارة..

التعليم في السودان القديم

في السودان القديم لم يكن التعليم معزولا عن المجتمع من العصور الحجرية وحتى نشأة الحضارة السودانية في ممالك كرمة ونبتة ومروي، كما في بقية أنحاء العالم في تطور الصناعة الحرفية وفنون التجارة والعمارة واللغة المكتوبة، وعلم الفلك ، وفنون الحرب والرسم والنحت والموسيقي.الخ

فمنذ عصور ما قبل التاريخ ( العصر الحجري ) ترك التعليم والتدريب النابع من الممارسة وحاجات المجتمع ، سواء اليدوي أو الذهني بصماته علي نشاط الانسان السوداني في العصور الحجرية ، كما أوضحت الحفريات التي قام بها علماء الآثار في خور أبي عنجه ، والشهيناب والخرطوم وما عثروا عليه من آثار تلك الحفريات ، نجد أن الإنسان السوداني عاش علي الصيد وجمع الثمار ،كما استخدم أدوات إنتاج مصنوعة من الخشب والحجر والعظام واكتشف في مراحل متقدمة تقنية النار التي طهي بها الطعام ، وحمي بها نفسه من الحيوانات المفترسة، كما عرف صناعة الفخار وبناء المسكن من الأجر (الطين)في العصر الحجري الحديث بدلاً من السكن في الكهوف أو جذوع الأشجار الضخمة.

كان هذا الإنسان يتعلم ويتدرب ويتطور مع تطور التقنية وأدوات الإنتاج ،ومع وجود فائض من الأغذية (فائض اقتصادي) يساعده علي أيجاد وقت الفراغ اللازم لتنمية مهاراته وصناعاته الحرفية الأخرى. ودار فن ونشاط الإنسان في تلك العصور حول الصيد، فنلاحظ رسوم الحيوانات علي الكهوف، وفن الرقص والدراما الذي يدور حول الصيد. وقياساً علي ما حدث في اغلب المجتمعات البشرية القديمة.