|

|

ثلاثة دفاعات مفككة عن جريمة افتراضية

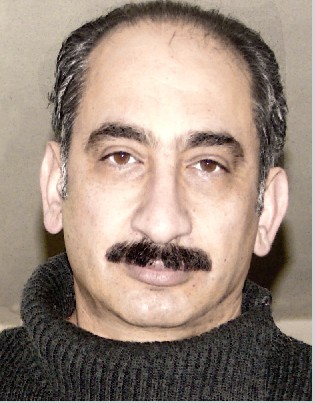

منذر مصري

الحوار المتمدن-العدد: 1600 - 2006 / 7 / 3 - 08:23

المحور:

الادب والفن

1- غرفة نوم الثقافة وصالون السياسة

حتى وإن تشابهت، أو تقاربت، حتى وإن توحدت الغايات، فإن هناك فرقاً. لأنه يجب أن يكون هناك فرق، بين المثقف والسياسي. لا بل يجب أن يكون هناك خلاف وتعارض؟ لأنه هناك، في الأصل، خلاف وتعارض في البنية التي تقوم عليها الثقافة، بحث وتساؤل وحيرة، مع البنية التي تقوم عليها السياسة، تحليل واستخلاص نتائج وتوجه. رغم أن مصطلح مثقف، بمفهومه المعاصر، قد جاء، بداية، من فكرة المسؤولية الاجتماعية التي يتوجب على الشاعر والفنان أن يتحملها كأي فرد من أفراد الملتقى الاجتماعي. أي أنه مصطلح لا ينقصه التعميم الذي يهرب منه الشعر والفن والعلم، بأنه على الشاعر والفنان والعالم، مسؤولية خارجة عن مسؤوليته الخاصة اتجاه عمله، لتصل وتكون مسؤولية عامة. وذلك ربما منذ رسالة إميل زولا الشهيرة ذات العنوان الصادم: ( إني أتهم ) بخصوص قضية الضابط اليهودي دريفوس، التي جرت أحداثها في السنوات الخمس الحرجة لنهاية القرن التاسع عشر.

وهذه العلاقة الشائكة بين أصحاب المعارف بتعدد وتنوع مشاربهم، وبين أصحاب السلطات على تشابههم، كانت دائماً مثار التأمل والبحث، منذ أزمنة أبعد من هذا التاريخ بكثير، لكنها، في عصرنا الحديث، ما بعد الحرب العالمية الثانية لليوم، مروراً بحقبة الحرب الباردة، وصولاً إلى عالم القطب الواحد ولو مرحلياً، السياسي أكثر من أي شيء آخر، قد أخذت تحديدات مختلفة وأبعاداً جديدة مثل كل الاصطلاحات. وخاصة في ما سمي ( الالتزام ) الذي أوجب فيه جان بول سارتر على الكتاب والفنانين القيام بدور مباشر في عملية التحول الاجتماعي، مقدماً لهم المثال الصريح بانتسابه إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، متابعاً خطى بروتون (ولكن التروتسكي) وإيلوار وأراغون وبيكاسو من رسم ذلك الوجه الرقيق والإشكالي للرفيق ستالين، أبي الشعوب المغضوب عليها. بينما، في الطرف الثاني من العالم، ما سمّي الكتلة الشرقية، الاتحاد السوفيتي والدول التي كان يبسط عليها جناحه الحديدي، كان الأدب والفن يعاملان، كوظيفة حكومية، كقطاع إنتاجي يتبع الدولة التي تتبع الحزب الذي يتبع القائد، في صعودهم اللولبي، كما كان الياس مرقص يرسم بأصبعه المسار الحتمي لتقدم التاريخ، من الاشتراكية إلى الجنة الشيوعية.

ومن المفارقة اللافتة أن نرى أنه رغم رفض الأدباء والفنانين فكرة استخدامهم وربطهم القسري بالنظام السياسي، مهما كان قربهم منه، إلا أنهم صدقوا بأن عليهم واجباً مباشراً اتجاه شعوبهم وأوطانهم، واجباً أملاه عليهم، ما يدعونه ويباهون به من إيمان بالعدالة وانتماء للحقيقة وتوق لحياة أفضل، لهم أنفسهم كأفراد متميزين، وللآخرين الذين يتشاركون معهم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. فصاروا، وبسبب تصحر الحياة السياسية الذي فرضته الأنظمة الشمولية على مجتمعاتها، المعبِرين الوحيدين، ليس بحصر الكلمة، عن حاجة هذه المجتمعات الملحة وغير القابلة للتأجيل، إلى الخروج من طوق الخوف والاستبداد المغلق إلى عالم الحرية والديمقراطية المفتوح. غير أن ظاهرة كهذه، بنظرة أبعد، لا يمكن للمرء بعد أن يصفق لها، إلا أن يعتبرها أحد وجوه الأزمة في هذه المجتمعات. فالمثقفون غير معدين، مهما بلغت درجة تماهيهم مع اللعبة السياسية أن يلعبوا دور السياسيين و يحلوا محلهم، وذلك للخلاف وللتعارض البنيوي بين الثقافة والسياسة كما ذكرت. وهذه حقيقة، نستطيع رؤيتها في سوريا والبلاد العربية وما شابهها عموماً من دول العالم الثالث. فالحياة السياسية فيها، تبدو، دون كثير إمعان، عليلة! أو كأنها تشكو نقصاً فادحاً، وجد المثقفون فيه أنفسهم يتركون ما كانوا يفعلونه، وينشغلون في محاولة سد هذا النقص. ومع أني قد عرفت أناساً يثمنون عالياً النتاج الذي قدمه المثقفون السوريون في مجال المقالة السياسية، والفكر السياسي، إلا أني، أيضاً، عرفت أناساً لا يرون بهم، لا مثقفين ولا سوريين، بل مجرد حكواتيين وثرثارين، تدخلوا فيما لا شأن لهم به ولا دراية، فأضرّوا أكثر مما نفعوا!

واحد من هؤلاء أنا، نعم واحد من هؤلاء الذين رموا ما كان بأيديهم، وراحوا يكتبون المقالات ذات الشبهة السياسية. رغم إصراري الدائم بأن مقالاتي ليست، وليس بإمكانها أن تصل إلى مرتبة المقالة السياسية. ورغم تردادي أينما ذهبت، وجوابي لكل من يسألني: أنا يا سيدي شاعر، مثقف، إذا سمحت لي بالإدعاء، كان ينام على سريره، يحلم ويشخر ويلتقط الوقت. فإذ توقظه ضجة في الصالون، فيفتح شقاً من الباب ويمد رأسه وينظر، فيرى ويسمع أناساً يتكلمون ويتجادلون، حيناً بهدوء وتعقل وسدادة وغالباً بحماسة وخبل وركاكة، وكأنه كان قد حرم عليهم الكلام دهراً، والآن منذ لحظة، سمح لهم به. أو كما يقول دانتي: (بدا لطول صمته وكأنه أجش الصوت). وبعد بعض الوقت يصل إليه الدور بالكلام، يصل إليه الدور ولكنه كما يبدو لا يريد أن يتوقف عنده، ويكاد للحظة أن يتخطاه، لولا أنه يعترض بأن لديه، هو أيضاً، ما يجب عليه أن يقوله، وما يجب على الآخرين أن يسمعوه كما هو سمعهم. رغم أن أكثر الجالسين في الصالون لا يخفون عدم رغبتهم، بأن يدلي إليهم بدلوه، مهما كان ما يحتويه وما يزرب منه هذا الدلو. أنا يا سيدي، مرة ثانية أقول، واحد من هؤلاء المثقفين، أو سمهم ما شئت، الذين، حدث أن خرجوا من باب غرفة نوم الثقافة ودخلوا إلى صالون السياسة. هذا إن لم أقل: غرفة غاز الثقافة إلى أتون فرن السياسة..

ـــــــــــ

2- جلد مستعار على لحم مكشوف

ــــــــــــــــــ

كان هذا في البداية، ربما لأني كنت أمرّ في فترة حرجة، كنت فيها كمن نزع عنه جلده للتو، ويحتاج لحمه الطري المكشوف لحماية سريعة، لثوب يغطي ويدفئ قليلاً مهما بلغت رقته. في البداية، بسبب حاجتي الماسة لجلد آخر بديل، كان كل شيء يذهب إليكَ دون رغبة مسبقة مني، لا ليصل لكَ وتدخله بل ليصطدم بجداركَ وترده، فأنت إنسان معتاد على أن تألف الناس بسهولة ومعتاد على التخلي عنهم بسهولة، وأنا إنسانة اصطدمت بجدران عديدة ولكنها لم تعتد الصد. كنتَ ثوباً دافئاً حقاً ولكنه كان مهدداً بالتلاشي في كل لحظة، في أكثر لحظات شغفكَ بي كنتُ أخافك، كنتُ أخاف نسمة الهواء التي قد تطوح بكَ بعيداً. لذا حاولت أن أحتفظ بذلك الدفء الذي أحسستني به، بدونك. حاولت أن أبقيه لي وأجعله ملكي، لأنك كنت تقول إنك أعطيتني إياه بدون مقابل، وإنه لا حاجة لك به لأنه صنعته خصيصاً لي، فصلته على قدر حاجتي وعلى مقاسي ولا يصلح لأحد سواي. لكني رغم ذاك كنت أريد أن أتمسك بك، ولو إلى حين. لأني كنت في المقابل أبحث عن المبرر الذي قد يوجد، فيك أنت، لأتمسك بك. كبريائي ورغبتي وصدقي جعلوني عنيدة إلى حد خداع النفس، حد الوهم، حد الإصرار على رؤية شيء أعرف أنه شبح، كنت أبحث عن أي شيء يصلح أن يبرر تمسكي بحبي لك، أي شيء مني بداخلك يساعدني... لم يوجد.

تتهمني بأنني أنا من أطوّح بالآخرين وأضيق عليهم وأدفعهم لطرق مسدودة. تعرف؟ المشكلة، قلت لك، إنني أؤمن بالخير الذي يوجد في الناس، أعتبره فطرة، غريزة. المشكلة هي أنني أصرّ على الجيد، أصرّ على الطيبة بداخل كل إنسان، وأؤمن أن لا يوجد شر إلاّ لأن أحداً ما، لسبب ما، غرزه غرزاً في لحمهم. أصدق أنه في أسوأ الناس يوجد جانب خيِّر مهما ضاق، وأنا يكفيني هذا الخيّر على ضيقه، وأريد أن أثبت لنفسي في كل لحظة أنه موجود وأنه سيتجلى بكل بهائه الناقص أمامي. أؤمن بالطيبة في كل شيء حولي، وعندما يخال لي أني ألمحها، يصبح همي أن ألمسها، أن أمسكها بيديّ، ولو أنه لا بغية لي بأخذها. كمن ينقب عن الماس، ليس في منجم الماس، بل في بيته، تحت البلاط الذي داس عليه هو وأناس كثيرون ولم ينتبهوا. في بيته لأنه ليس لديه مكان آخر ينقب فيه سواه، ولأنه لا معنى لأن يجد الماس في أي مكان سواه. فيبدأ بالحفر، ويحفر حتى يصل لعمق يرى عنده بكل وضوح استحالة وجود الماس. لكنه يستمر بالحفر ليثبت لنفسه، قبل أن يثبت لأي إنسان آخر، أنه على صواب، وإن حجر الماس موجود. فيحفر ويحفر ويحفر ليكتشف بعد حين أنه غارق في حفرة عميقة لا يوجد بها سوى الوحل، فيصعب عليه أن يصدق أنه بعد كل هذا الرجاء والسعي قد باء بالفشل، ويرفض أن يصدق أن إيمانه بالخير قابل للخسارة، ويرفض أن يتخلى عن الشعور بروعة البحث عن الثمين، فيواصل الحفر أعمق وأعمق وأعمق وتزداد الوحول أكثر فأكثر فأكثر. وها أنا مثقلة بوحلك! وها أنا عالقة بحفرتك! ولا أستطيع الآن حتى وإن اعترفت بخوائها أن أطلع منها!.

أمّا عما أسميته جنوني!؟ فقد كنت كمن يرى إنساناً عزيزاً أصيب بالإغماء وعلى وشك أن يموت أمامه، رد الفعل المباشر والطبيعي أن يصرخ به، يصفعه على وجهه، ثم يهزه بشدة ليثبت أنه ليس ميتاً أو ليس بعيداًً. لأنه يرفض موته، لأنه يكره موته. إذن... من الذي لا ينظر للجانب الإيجابي للأشياء يا شاعر!؟ وفي النهاية عندما نجحت تماماً في أن تثبت لي أنك ميت، ولم يعد نافعاً معك لا الصراخ ولا الهز ولا الصفع، فقد بقي لدي الأسى، ومعه البكاء في محاولة لاهية لغسل الروح، والألم الذي اعتدت أن تلقيه في حضن الآخرين وتهرب بفلسفة فارغة تدّعي بأننا خلقنا لنكون سعداء، حتى وإن اضطررنا للدوس على قلوب الآخرين وسحقها، كثلاث أربع تفاحات سقطت وسط طريق عام تمر عليه السيارات مسرعة أو مبطئة، عن قصد أو عن غير قصد!.

ـــــــــــ

3- جناية أدونيس

ـــــــــ

(قبضوا عليهما بالجرم المشهود، كانت شعرةٌ من شاربه عالقةً على شفتها العليا). بذات الجرم، مع تغيير طفيف بتفاصيل المشهد، قبضت على أدونيس... كانت خصلةٌ من لحية البخاري عالقةً بين أصابع يده اليمنى!؟)

*

عندما أراد الدهّان (كما يقترح توفيق الصايغ أن نترجم كلمة: painter) السوري أحمد عائشة العائد منذ سنتين أو أكثر من قبرص، حيث جنى ثروة لا بأس بها من رسم اللوحات ودهن البيوت بالفعل، أن يرمم البيت الخربة الذي ابتاعه في حي الباب الأحمر في حلب، كلفني، لأنه خصني بالجانب الشعري وهو الجانب الفني من صداقتنا، أن أختار له سطوراً متفرقة لثلاثة شعراء عرب، يرى أنهم يمثلون الطبقات الثلاث الرئيسية للشعر العربي، من بدايته لنهايته، القديم والحديث وما بعد الحداثة، وهم المتنبي وأدونيس و... منذر مصري!!؟؟ لماذا لا، قلت في نفسي، كل امرئ حرٌّ بأن يكتب على جدار بيته كلام من يشاء كما يشاء، ويصنف من يشاء كما يشاء، فكيف إذا كان هذا المرء هو أحمد عائشة، وما أدراك من أحمد عائشة!؟ وذلك كي يخطَّ أبيات المتنبي باللون النيلي على زنار أبيض من البلاط المزجج يحيط جدران الداخلية لغرف النوم والاستقبال، أما أشعار أدونيس وأشعاري فسوف يحفرها على حجارة الأقواس والجدران الخارجية!؟ الأمر الذي أضطرني أن أعود للكتب التي أحبها من كتب أدونيس: (اغاني مهيار الدمشقي) أحدها بالتأكيد، ولعدد أحتفظ به من (كتاب في جريدة) عن المتنبي، إعداد أدونيس أيضاً. فلست من حفظة إلاّ القليل القليل من الشعر!! حتى شعري.

وغداً، إذا زار أحدكم قلعة حلب، وأحب أن يلقي نظرة على بيت أحمد عائشة، في الجهة الشمالية الشرقية من سور القلعة حيث صور المخرج الايطالي الراحل بيير باولو بازوليني الذي قتله أحد أصدقائه المثليين الجنسيين مثله، أغلب المشاهد الخارجية لفيلمه (أليكترا) بطولة مغنية الأوبرا اليونانية ماريا كالاس، الراحلة بدورها وفي قلبها غصة، أن المليونير أوناسيس ابن بلدها قد فضل عليها امرأة غبية كجاكلين كندي. هذه الزيارة التي ستسر أحمد، أضمن لكم، يستطيع أن يقرأ: (كان عليّ أن أرمي بها إلى أحضان الآخرين لأعود وأشتهيها) تطل بأحرفها الحجرية النافرة على صحن الدار، بعرض /4/أمتار وعلو يزيد عن /6/ أمتار. ولكنه لا ريب سيكون قد قرأ قبلها، تماماً على قوس القنطرة التي يفتح عليها الباب الرئيسي: (خُلقتِ من ضلعٍ ولن تستقيمي / وها أنا أستمتع باعوجاجكِ الكريم). الأولى لي، بلا وزن وبلا قافية، والثانية، البيت الشعري الموزون والمقفى، لأدونيس، كما هو واضح. وقد انتقيته من كتابه: (احتفاءً بالأِشياء الغامضة الواضحة) الصادر عام 1988عن دار الآداب، صفحة /78/.

وتشاء الصدف، أن أقرأ مؤخراً كتابي زكريا أوزن: (جناية سيبويه) 2002 و(جناية البخاري) 2004 الصادرين عن شركة الريس في بيروت. فإذ بي أقع في (جناية البخاري) صفحة /166/ على الحديثين الشريفين التاليين:

1- عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (المرأة كالضِلع إن أممتَها كسرتَها، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج).

2- عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (... واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خُلقن من ضلع، وإن أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج).

ولا حاجة لتبيان كيف قام أدونيس، الصائغ الأمهر، بجمع هذين الحديثين الشريفين معاً في بيت شعر واحد، مستفيداً من المعنى المباشر وغير المباشر ومستخدماً دون كبير اختلاف ذات المفردات والتراكيب. حتى أنه حافظ في مطلع بيته على فعل (خُلق) في صيغة الماضي المبني للمجهول، بعد تحويله من (خُلِقن) إلى: (خُلقتِ) عملاً بعنوان إحدى مجموعاته الشعرية، إن لم أقل بشعاره: (مفرد بصيغة الجمع). كما أنه لا حاجة للدفاع عن حق الشاعر، الذي يحقُّ له ما لا يحقُّ لغيره، في كل شيء، وخاصة بالنسبة لخازن كبير من خزنة التراث العربي الديني والأدبي، وأحد الجناة العتاة في الثقافة العربية، كأدونيس. أما بالنسبة لي، فأنا لم أت على ذكر ما أسميته: (جناية أدونيس) على غرار (جناية سيبويه) و(جناية البخاري) إلاَّ باعتباره لطفة من لطائف الأدب العربي الحديث، الثقيل الدم عموماً!! ولكن من الهام أيضاً أن ننتبه، كيف أن شاعراً حداثياً عربياً، معروفاً بآرائه التقدمية في الدين والمرأة وبقية قضايا العصر، يلتقط هذا الكلام ويعيد صياغته دون أن يأبه لمضمونه الاجتماعي الذي كان اعتراض زكريا أوزن منصباً عليه. لا بل أن أدونيس يزيد على هذا الاعوجاج بوصفه: (الكريم)! ذلك أن الشعر، بعرفه، وبعرفي أيضاً، يقطع مع كل هذه العموميات، سلباً وإيجاباً، ويجب أن يفهم بآليات تفكير أبعد وأعمق. كما يؤكد كبار نقاد الشعر، العرب وغير العرب، من أبي قاهر الجرجاني إلى مارتين هايدجر إلى محمد مندور. وأخيراً.. نعم نعم، ممتع وكريم هذا الاعوجاج الربّاني في المرأة، من رأسها لأخمصي قدميها، مروراً بكتفيها وثدييها وخصرها وبطنها وفخذيها. في عالم كل شيء فيه صار تكعيبياً يرسم بالمسطرة، في عالم صنع آلات وعِدد لقياس الحب والنشوة والفرح، في عالم القوالب الجاهزة، في عالم التماثلات والاستنساخ والتكرار، يحتاج الأمر شاعراً حقيقياً، من مصاف أدونيس، ليدرك المعنى الرائع لهذا الاعوجاج، فيباركه! وكما منذ /25/ سنة تقريباً، كتبت عن المرأة التي أدين لها بكل شيء، وأرجو أن لا يفهم هذا على أني أمرره دون أن يشعر به أحد كدليل على أني بدوري شاعر حقيقي: (في عالم ضائع بالحسابات الدقيقة، لا أحد يستطيع أن يدرك ما تحاولين إثباته بأخطائك الرائعة).

ما غضضت النظر عن ذكره لكم، وترددت كثيراً في أن أستدركه، لكن هوسي بالدقة والتفاصيل حسم الأمر، هو أن أحمد قد أبدل الكلمة الأخيرة من بيت أدونيس: (الكريم) وصارت: (اللئيمي) بياء في نهايتها، لا يمكن تبريرها بأي طريقة، سوى أن أحمد عائشة حرّ في أن يفكر بما يشاء كما يشاء، وحرٌّ بأن يفهم ما يشاء كما يشاء، تعبيراً عن المعنى الحقيقي لاعوجاج المرأة، حسب اعتقاده الخاص وخبرته الشخصية مع نساء كثيرات كثيرات..

#منذر_مصري (هاشتاغ)

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية

على الانترنت؟

رأيكم مهم للجميع

- شارك في الحوار

والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة

التعليقات من خلال

الموقع نرجو النقر

على - تعليقات الحوار

المتمدن -

|

|

|

|

نسخة قابلة للطباعة

|

ارسل هذا الموضوع الى صديق

|

ارسل هذا الموضوع الى صديق

|

حفظ - ورد

|

حفظ - ورد

|

حفظ

|

بحث |

بحث

|

|

إضافة إلى المفضلة

| إضافة إلى المفضلة

|

للاتصال بالكاتب-ة

للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295

|

-

صياد يشفق على السمك

-

أكراد – أخوتي بالرضاعة

-

محمد رعدون.. كنت وما زلت وستبقى.

-

جناية أدونيس

-

أربعة مشاهد سورية لا علاقة لها بعبد الحليم خدام، وسؤال؟

-

سلالات الغزاة

-

ردود وتعليقات على رسالة تعزية /11/ مثقفاً سورياً لغسان تويني

...

-

رسالة إلى غسان تويني: ليس لنهر الحرية أن يجف

-

الشاعرات السوريات: جُرحٌ في النوم يندمل

-

رجل أقوال: (أنام كالشعراء وألتقط الوقت)!؟

-

محمد دريوس:( عندما يكون الشاعر حقيقة لا تحتاج لبرهان)؟

-

سوريا في خطر ( 2 من 2) بمشاركة نخبة من المثقفين والسياسيين ا

...

-

ملف : سوريا في خطر ( 1 من 2)!؟

-

السؤال الأعمى : لماذا لم يساعدوه!؟

-

آتية من المرارات : هالا محمد من ( ليس للروح ذاكرة ) إلى ( هذ

...

-

كمطعون يكتب اسم قاتله بدمه

-

السيناريوهات الثلاثة المتخيلة لنهاية ( الأبدية ) !!!ـ

-

بيت البلِّة ( 3 من 3 ) ـ

-

بالإذن من أخي اللبناني: مزارع شبعا سورية

-

بيت البلِّة ( 2 من 3 ) ـ

المزيد.....

-

الحبس 18 شهرا للمشرفة على الأسلحة في فيلم أليك بالدوين -راست

...

-

من هي إيتيل عدنان التي يحتفل بها محرك البحث غوغل؟

-

شاهد: فنانون أميركيون يرسمون لوحة في بوتشا الأوكرانية تخليدً

...

-

حضور فلسطيني وسوداني في مهرجان أسوان لسينما المرأة

-

مهرجان كان: اختيار الفيلم المصري -رفعت عيني للسماء- ضمن مساب

...

-

-الوعد الصادق:-بين -المسرحية- والفيلم الأميركي الرديء

-

لماذا يحب كثير من الألمان ثقافة الجسد الحر؟

-

بينهم فنانة وابنة مليونير شهير.. تعرف على ضحايا هجوم سيدني ا

...

-

تركيز أقل على أوروبا وانفتاح على أفريقيا.. رهان متحف -متروبو

...

-

أمية جحا تكتب: يوميات فنانة تشكيلية من غزة نزحت قسرا إلى عنب

...

المزيد.....

-

لا ميّةُ العراق

/ نزار ماضي

-

تمائم الحياة-من ملكوت الطب النفسي

/ لمى محمد

-

علي السوري -الحب بالأزرق-

/ لمى محمد

-

صلاح عمر العلي: تراويح المراجعة وامتحانات اليقين (7 حلقات وإ

...

/ عبد الحسين شعبان

-

غابة ـ قصص قصيرة جدا

/ حسين جداونه

-

اسبوع الآلام "عشر روايات قصار

/ محمود شاهين

-

أهمية مرحلة الاكتشاف في عملية الاخراج المسرحي

/ بدري حسون فريد

-

أعلام سيريالية: بانوراما وعرض للأعمال الرئيسية للفنان والكات

...

/ عبدالرؤوف بطيخ

-

مسرحية الكراسي وجلجامش: العبث بين الجلالة والسخرية

/ علي ماجد شبو

-

الهجرة إلى الجحيم. رواية

/ محمود شاهين

المزيد.....

|

|

ارسل هذا الموضوع الى صديق

|

ارسل هذا الموضوع الى صديق

|

حفظ - ورد

|

حفظ - ورد

|

بحث

|

بحث

|

|

إضافة إلى المفضلة

|

إضافة إلى المفضلة

|

للاتصال بالكاتب-ة

للاتصال بالكاتب-ة